参加者の声

・特別ゲスト講演Ⅰ> パナソニック 馬場 渉 氏

✓ タテの強さに自組織も悩んでいるので、ヨコパナの具体的取り組み、

次の100年に向けたアーキテクチャの構築が大変参考になった。

・特別協賛講演> VALUENEX 中村 達生 氏

✓ 30年先(長期予測)からバックして新商品を考えることが大切だと感じた。

情報の可視化から戦略を見いだす手法に興味が湧いた。

・特別対談セッション> 三井化学 福田 伸 氏 × rimOnO 伊藤 慎介 氏

✓ 両者の素朴なディスカッションや提言が面白く、大企業とベンチャーの協業の様子がリアルに実感できた。

新事業に至る情熱、それぞれに人が集まる背景など、非常に興味深く参考になった。

・特別ゲスト講演Ⅱ> 横河電機 阿部 剛士 氏

✓ 企業におけるマーケティングのあり方が明快に理解できた。

知財担当を交えたイノベーション推進も参考になった。

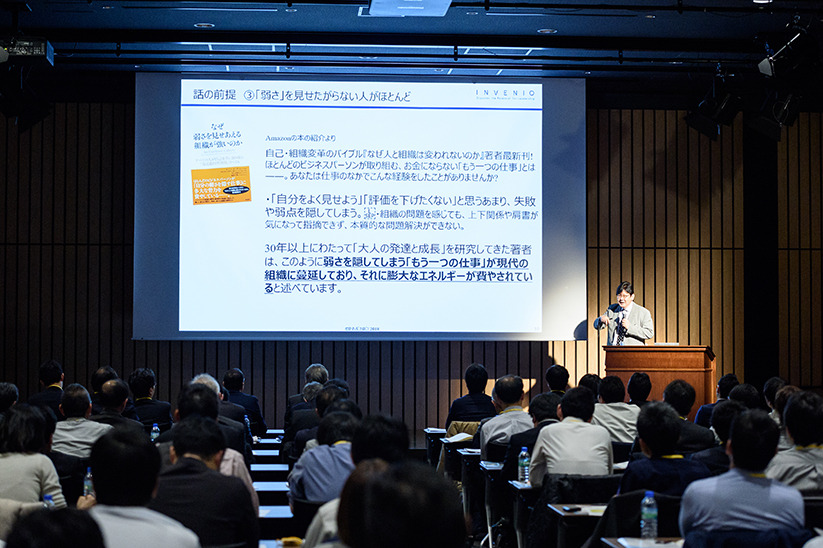

・協賛講演> インヴィニオ 土井 哲 氏

✓ 人はまず選抜するということ。迷っていましたが、そこは冷徹になれということかと思いました。

人材育成の重要性、痛い所を突かれました。

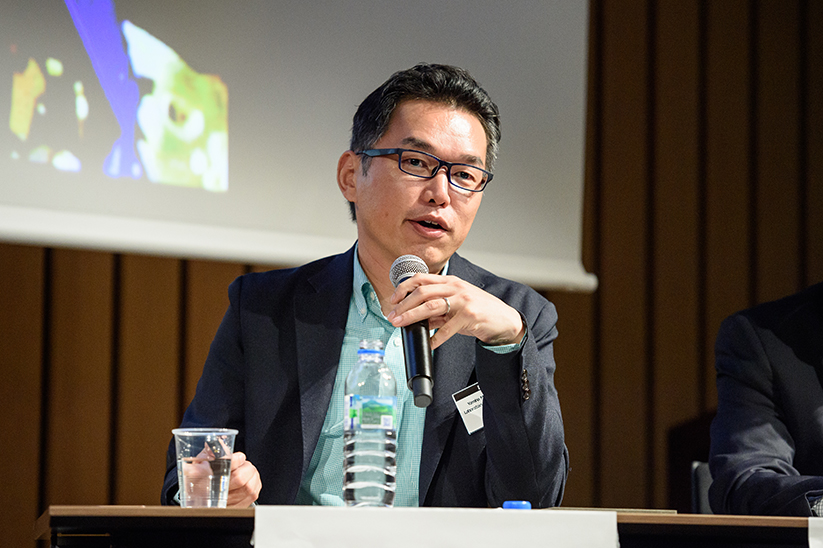

・特別パネルディスカッション>

✓ 本質課題が共有出来てよかった。最前線で、本気でやっている人達の本音の声を直に聞けた事が、

非常に価値が高かったと感じた。それぞれの方々の視点も違い、大変勉強になった。

✓ ミドルマネジメントとしての必要な動きを、いろいろ学ばせていただきました。

72H以内に消化してしまいたいと思います。

・フォーラム全体を通して

✓ 具体的な取り組み内容を聞けて有意義であった。

スピード、顧客価値、作って見せるなど共通のキーワードを見ることができた。

✓ 講演者が言いたいことをかなりホンネで語ってくれたのが良かった。

「スピード、手を動かす、やってみる」、当たり前のことを再考させられた。

✓ 参加者同士のネットワーキングの仕組みが大変充実しており、有り難かったです。

多くの企業様が共通の課題をお持ちであることを知る機会でした。