CTO forum 2024

変革期の事業創出とものづくり

~テクノロジーとビジネスを繋ぐリーダーの役割~

開催日:2024年1月19日(金)

主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局

ゴールド協賛:株式会社ユーザベース

シルバー協賛:アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社

ブロンズ協賛:オートデスク株式会社

ものづくり新時代の開幕!新たなビジネスの可能性を切り拓くCTOの役割とは

第四次産業革命の真っ只中、自動車産業では先進技術による覇権争い、エレクトロニクス産業ではモノからソリューションへの改革を迫られるなど、AI、ロボティクス、IoT技術の発展により、大きく市場環境が変化しています。これまで顧客課題の解決のために各社様々な複雑性と戦ってきたものの、製品のコモディティ化が進み差別化が難しくなった今、「品質の高い製品を作る」から、「事業を創る」へビジネスを転換していくことが、喫緊の課題であるといえます。

しかし、VUCAの時代において、10年・20年先のニーズを捉え将来のビジョンを打ち出すことは容易ではありません。コーポレート部門は、中長期の時間軸で技術戦略を練る必要があるものの、その領域の広さに苦慮している企業が多いのが現状です。自社内の技術を把握・管理するだけでなく、かつ事業と結びつける意思決定にはトップのコミットメントが必要不可欠です。こうした中、CTO (最高技術責任者)は、“研究開発のリーダー” として技術を磨く役割から、市場環境の変化と自社の技術の接点を見出し、未来を描く役割へと変化しているのではないでしょうか。

また、技術起点の事業化に立ちはだかる「死の谷」を乗り越えるために、マーケティングや事業部門と連携しながら、新規事業を創出・軌道に乗せることがCTOの重大なミッションといっても過言ではありません。顧客価値の実現のために、自社技術の発信や、共創に向けたパートナー探しをすることで、必要な技術を社外から調達し、自社の技術と組み合わせることも求められます。CTOは、技術と技術、そして事業と技術をつなぐ「ハブ」 としての役割も期待されているのです。

ビジネス・フォーラム事務局が企画する「CTO Forum」第一弾では、ビジネスをけん引するCTOの役割とリーダーシップに焦点を当て、今CTOが取り組むべき、重要アジェンダを考察いたしました。

<基調講演>ものづくりの未来と展望

未来のモビリティとロボット技術によるイノベーション

千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター所長

古田 貴之 氏

ChatGPTなどのGenerative AIが広く使われるようになり、コロナ禍を機にサイバー空間を提供するプラットフォーム、サービスも開始されて久しい。しかし、これらのAI、サイバー空間はあくまで情報の共有と提供を主とした技術です。ロボット技術の真価はフィジカルワールドへの作用、経済活動から人々の日々の暮らしまで直接、役に立てる事です。本セッションでは、サイバー・フィジカルを繋げるこれからのロボット技術、そしてAIを搭載したモビリティの事例と今後の技術展望についてお話しいただき、これからの日本の産業と技術が向かうべき一つの方向性、そのグランドデザインについても伺いました。

参加者の声

- 気づきが多かったです。視野が拡がりました。

- とっても興味深い内容でモビリティ将来へのヒントにもなったと思います。

- 先端の技術が必要ではなく、ミッションこそ重要とのお話が印象的でした。

- ロボットはリアルワールドで役に立ってこそというメッセージがひびきました。

- 「ロボットで社会を支える」の想いがストレートに伝わり、大変興味深く聴かせて頂きました。技術開発、研究開発で何を目指すのかは企業の技術部門としても考えさせられた。

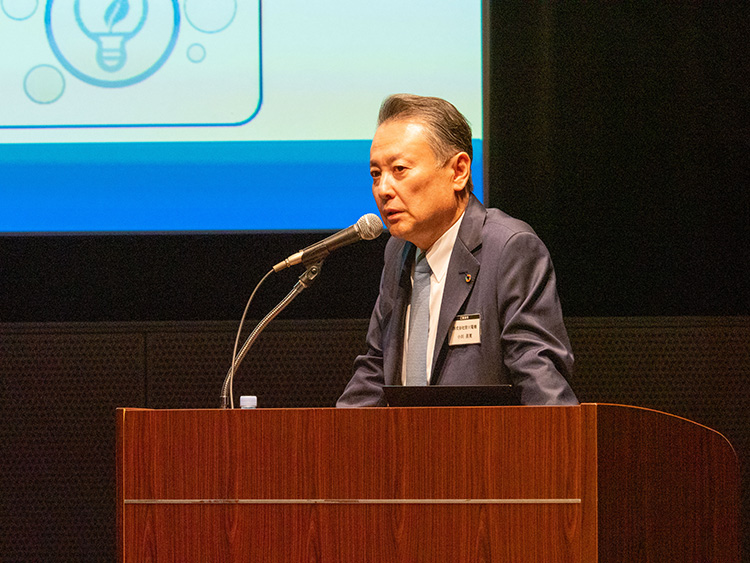

<特別講演>CTOが描く未来のものづくり

安川電機が考えるデジタルソリューション

~ 進化する姿 ~

株式会社安川電機 代表取締役社長

小川 昌寛 氏

1970年に人と機械が共存する理想のモータ工場としてUnmanned Factory(アンマンドファクトリー)を構想してから50年あまり。2017年には、工場自動化にデジタルデータを活用した新しいコンセプトであるi3-Mechatronicsを提唱しました。このi3-Mechatronicsの実践のなかで現場のデジタル化が導くデータ活用による価値とは何か。またデジタルツインによって広がっていく領域は何か。安川電機様が進もうとしている未来工場について伺いました。

参加者の声

- 自動化=コスト削減ではないお話に大変共感出来ました。

- 技術者から社長となった方への考え方は頼もしく参考になった。

- 社会貢献を念頭におかれつつ、企業の改革を率先されている熱を感じられ、同じメーカーとして視野を広げることにつながった。

- 工場の自動化の目的、目標について、新たな視点、観点を得ることができました。

- デジタルツインの考え方、具体構想に触れられて興味深くもあり、刺激を受けた。

<特別鼎談>AIやデジタルが生み出すものづくりの可能性

顧客視点の技術開発と事業化~ものづくりを進化させるデジタル変革~

株式会社安川電機 代表取締役社長 小川 昌寛 氏

千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター所長 古田 貴之 氏

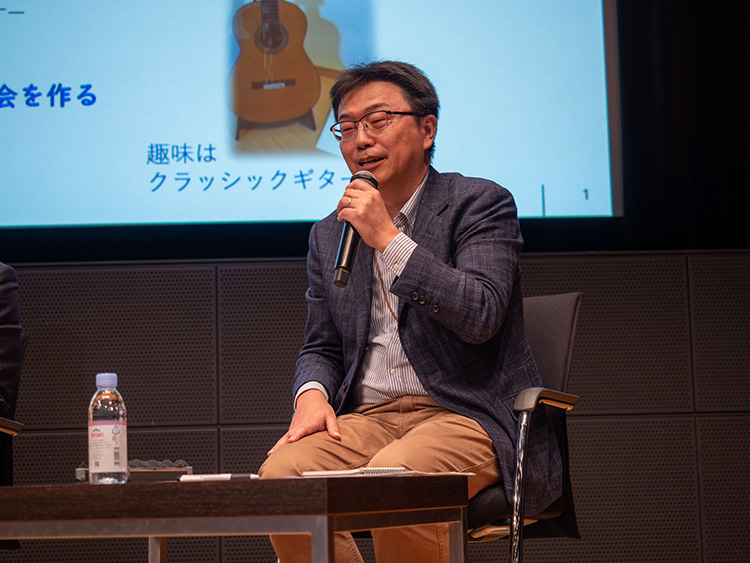

オートデスク株式会社 日本地域営業統括 技術営業本部 業務執行役員 本部長 加藤 久喜 氏

- 製造業を取り巻く環境の変化

- ものづくりを進化させるデータ活用の視点

- AIやデジタルツインが生み出す価値の可能性 など

変化が激しい環境下で各社がレジリエンスな対応が求められる中、「変化への弱さ」が現場のデジタル化を足止めしてきました。しかし、職人や熟達者といった強い現場の人材に頼ることが難しくなりつつある今、デジタル変革は喫緊の経営課題といえます。まだまだ人に頼ることが多いテクノロジーが弱いとされてきた領域に、いかに切り込んでいけばよいのでしょうか。

現場のデジタル変革は、省人化以上に、社内にある技術を世の中に価値として生み出す、経営に貢献できるものづくりへと進化する可能性を持っています。本セッションでは、製造、建築、メディアエンターテインメント分野における「Design & Make」を長年サポートしているオートデスクにて、日本のものづくりを支えるためのソリューションなど、デジタルツインやAIなどを含めて戦略立案を担当されている加藤様をお迎えし、AI、デジタルツインさらにサイバーフィジカルの可能性を議論いたしました。

参加者の声

- DX と同じで、技術革新もデータ活用も目標・目的を明確にすることからの始点の重要性を改めて痛感しました。

- 「何をしたいか」が重要という小川社長の言葉が印象になりました。

- ご両名の考え方、意見を刷り込む時間となった。

- 立場の違うお二人のコメント色々聞けて考え方の切り口の交え方の参考になりました。

- 持続可能な社会をつくるため、今はチャンスしかないということが分かった。

<ゴールド協賛社講演>CTOに求められる事業構想力とデータ活用

事業創出を牽引する次世代R&Dリーダーの情報活用

株式会社ユーザベース SaaS事業 知財・研究開発支援責任者 上級執行役員(SVP)

伊藤 竜一 氏

- 近マクロ動向から読み解くイノベーションの高まりと課題

- 次世代リーダーに求められる知的資源の活用

- 事業創出に取り組む人材の情報活用リテラシーの高め方

社会課題の解決や産業の競争力強化の重要性が強調される中、多くの企業では企業成長へと導くイノベーションの創出が求められています。研究開発の新たなテーマ設定でも市場のニーズに応える事業提案が求められ、技術用途の仮説構築を模索する企業も多いのではないでしょうか。企業の研究開発・技術企画・知財部門などにて市場調査に活用されているツール「SPEEDA R&D」。導入を通じて現場の課題と向き合い、SPEEDA R&Dを進化させる伊藤様より、事業創出におけるツールの活用と思考力をお話しいただきました。

参加者の声

- 情報活用についいて考えるきっかけになりました。

- 技術とビジネスをどうつなげるか参考になる。

- イノベーションと経営課題、そして知財の関連性が理解できた。

<シルバー協賛社講演>これからのCTOとR&D部門の在り方

R&D活動に求められるアーキテクチャー変革

~改めて問われるCTOのミッション、研究所の役割~

アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社 パートナー

三ツ谷 翔太 氏

- デジタルが促すR&D活動の境界拡張の方向性

- これからの研究所に求められる3つの視点

- 価値創造の担い手たるべきCTOの在り方

複雑化する社会課題や生成AIに代表される技術革新。イノベーションを取り巻く外部環境は大きく変化しています。また、不確実を増すジオポリティクスも技術動向抜きには語れません。つまり、イノベーションマネジメントの重要性はこれまで以上に高まっていますが、CTOとして対峙すべき経営イシューはそれ以上に複雑化しています。CTOの役割や研究所の役割が改めて問われているといっても過言ではなく、そもそも次代におけるR&Dとはどう捉えればよいのでしょうか。

本セッションで問いかけたいことはR&D活動のアーキテクチャーの再定義です。R&D活動の境界線はどう広がっているのか、研究所の役割や制約はどう変わっているのか、そしてCTOの役割はどう変わっているのか。先行的な事例やアーサー・ディ・リトル・ジャパン様のコンサルティング経験を踏まえて、いくつかの切り口を提示いただきました。

参加者の声

- 当社のイノベーションの本質の課題に近い問題定義と対応案が参考になった。

- R&D 活動が経営に対してどのようなインパクトを与えるか、新たな価値創造を生み出すか理解を深められた。

- 技術、事業、経営のつながりやあり方を体系的に紹介いただきこれも視点の考え方参考になりました。(頭が整理出来ました。)

<ダイアログセッション>最高技術責任者3名と議論!CTOの役割の再考

テクノロジーとビジネスを繋ぐリーダーの役割

株式会社東芝 上席常務執行役員 CTO兼CISO 佐田 豊 氏

日東電工株式会社 取締役 専務執行役員 CTO 全社技術部門長 三木 陽介 氏

三菱電機株式会社 代表執行役 専務執行役 インダストリー・モビリティビジネスエリアオーナー、 CTO 加賀 邦彦 氏

京都大学経営管理大学院 客員教授、元オムロン株式会社 イノベーション推進本部 シニアアドバイザー 竹林 一 氏

- 新しい価値を生み出すための人と組織

- 新規事業立ち上げのプロセス

- CTOの役割とは など

ヘルスケアやセンシングなど事業領域の拡大に向けて積極的な技術経営を推進され、コーポレートの技術部門と事業部の技術部門との連携強化など推進されている日東電工 三木様。激変する市場環境の中で、尖った技術を標準化・普及させビジネスにするエコシステムが重要というお考えのもと、半導体調達構造の変革や先進的な運行システムの開発などをけん引されている三菱電機 加賀様。専門領域の隔たりのないオープンな研究所をつよみに研究開発を推進され、特に大きな成果を出されている量子暗号分野では、2020年に事業化を発表し、現在積極的に協業などを指揮されている東芝佐田様。オムロンでCTO設置の際に、その役割の定義から議論を推進したご経験もある竹林様をモデレーターにお迎えし、CTOの役割とリーダーシップに焦点を当て、ものづくりの新たなステージに向けた課題の突破力を議論いたしました。

参加者の声

- 各社CTOの考え、取組みを聞くことができ、自社にどう生かしていくか考えるきっかけになった。

- 大手企業の CTO の皆様の大変貴重な話をおもしろく聞かせていただきました。

- 各社各様の新規事業創出組織しくみ、技術創出のプロセス等、参考になりました。

- 各社の具体的な事例、トップとしての役割がよく理解できた。

- 実践に裏打ちされたCTOの考え方が興味深く参考になった。

会場の様子

企画者からの御礼

株式会社ビジネス・フォーラム事務局

プロデューサー 江倉 裕美

この度は「CTO forum 2024」へ、多くの方々にご視聴を賜り、誠にありがとうございました。

そしてこのたびの開催にあたり、多大なるお力添えをいただきましたご講演者の皆様、ご協賛社の皆様に、この場を借りて心からの御礼を申し上げます。

今後も引き続き、ビジネス・フォーラム事務局では、セミナー・フォーラム等の開催、そしてその感想やご意見を通じて、皆様の課題解決へのヒントや新たな気づきをお届けできるような機会を企画し、情報発信を続けて参ります。最新のセミナー情報はこちらよりご確認ください。

おまけ)企画が走り出した頃のテーマだしの様子