Management design forum 2022

イノベーションを創造する事業と組織のデザイン

~新しい市場を切り拓く「軸」への投資と勝ち筋~

開催日:2022年12月12日(月)開催

主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局

協賛:モニターデロイト、Slack(株式会社セールスフォース・ジャパン)

2021年の世界の国際特許出願件数で、日本は3位にランクインしました。しかし、企業の時価総額での結果は異なり、プロダクトの強さだけでは評価されないという大きな問題が、日本企業に突きつけられています。社会の構造が変わりはじめ、「モノ売りからコト売りへ」ビジネスモデルの転換が差し迫る中、「新しい軸」をいかに生み出していくのか自分たちのビジネスがなくなる前に、技術や商品、サービス、市場のどこにイノベーションを仕掛けるのかが重要です。では、市場を革新するビジネスを創造するために、打ち手を組み立て、組織を動かすための見せ方を、どのようにデザインすればよいのでしょうか。

本フォーラムでは、「市場創造型イノベーションを創出する事業と組織のデザイン」をメインテーマとして、各企業の取組み事例や有識者の視点を交えて考察していきます。今まさに未来市場を切り拓くことにチャレンジする先進企業をお迎えし、トップがもつ新規事業への強い想いや、組織を動かしたストーリー、どのように未知の市場をとらえたのか、また、要となる組織文化の変革など、価値創造のプロセスを探りました。

<特別講演>ビジネスが始まる戦略の描き方

ストーリーとしての競争戦略 ~事業の全体像を描き動かす人材とは~

外部環境の変化により、これまでのビジネスモデルを踏襲して市場分析や予測による戦略が通用しなくなりました。改めて、世の中の変化を読み、事業の全体像を描くことが求められています。自社ならではの世界観を表現したストーリーは、人が集まり、ビジネスの始まりとなります。「ビジネスを創りだす人材」とは、どういった人材なのか、一橋大学ビジネススクールの楠木教授に伺いました。

一橋ビジネススクール 教授

楠木 建 氏

参加者の声

- 明快なご講演に感服しております。経営者次第で企業は変わるとの言葉を実感しております。

- ストーリーとしての競争戦略を分かりやすい事例を用いてお話しいただき、分かりやすく理解できました。自社でもなかなか難しいですが、『何をやらないか』ということを決めて戦略を練っていきたいと思います。

- 『自分が一番面白がっている』が刺さった。多くの活動がこれで精査できます。

<特別対談>未知の市場に革新を起こした事業戦略

人と仕事を動かす経営と宇宙への挑戦

「精密加工・小型化・画像処理・光学・量産化技術」を武器に医療分野や宇宙関連事業に進出するなど、数々の果敢な挑戦を進めておられるキヤノン電子株式会社様。『左遷社長の逆襲』の著者酒巻会長に、新規事業への強い想いや、長年温めてきた宇宙への夢を具現化するにあたって、どのように未知の市場をとらえたのか、また、事業部制への変更、組織文化の醸成といった「勝つための仕組みづくり」についてお話を伺います。今後変革を担っていくリーダーが、いかに戦略を描き、組織を動かし社会を変えていくのか、そのマネジメントの鍵とはどのようなものか、楠木教授との対談を通して議論いただきました。

一橋ビジネススクール 教授 楠木 建 氏

キヤノン電子株式会社 代表取締役会長 酒巻 久 氏

参加者の声

- 酒巻会長のこれまでの取り組みは、本当に真実を突いており、会社の立て直しの歩みは大変参考になりました。

- トップの判断次第で会社は生まれ変われることが理解できた

- 人を観察する話や宇宙ビジネスへの取り組みの話は参考になりました。真の経営者の考え方に触れた気がします。

- 酒巻様の人・組織を動かしてきた実例を聞いて、研究者的思考がベースにありそれを経営のドライビングフォースにしているような印象を受けました。

<事例講演Ⅰ>市場革新を起こす事業の育て方

世界トップシェアで挑戦するNitto流の成長戦略

~『グローバルニッチトップ™(GNT)』戦略による未来へのチャレンジ~

「粘着・塗工・高分子機能制御・高分子分析/評価」の4つの基幹技術をベースに、偏光板に代表されるような世界シェアトップの製品を多数展開されている日東電工株式会社様。新製品比率35%を維持し、マーケットを広げる裏側には、三新活動や「グローバルニッチトップ™(GNT)」戦略があります。自社の事業の在り方を「ニッチ」と打ち出し、アイディアから製品、製品からサービス、サービスから事業に育つまでの投資の判断基準とは。現経営戦略本部長、過去に人財本部長をご経験された青木様より、「技術ではなく、事業を創る」ための仕掛けや、ソリューションビジネスに軸足を移し価値を高める戦略について、お考えをお伺いしました。

日東電工株式会社 上席執行役員 経営戦略本部長

青木 信行 氏

参加者の声

- 次々と新製品を生み出している他社事例として参考になった

- 『新しい物しかしない』という言葉に共感した。 マインドを活性化させていく仕掛けをたくさん用意する必要があると感じた。

- イノベーティブな企業として、イノベーション創出の仕組みが企業文化(仕組み)として定着していることが垣間見えました。

- 日東電工様での取り組みを色々ご紹介頂き、とても参考になりました。私が現在の会社でやりたかったようなことも実際に行われており、その有効性を感じられました。

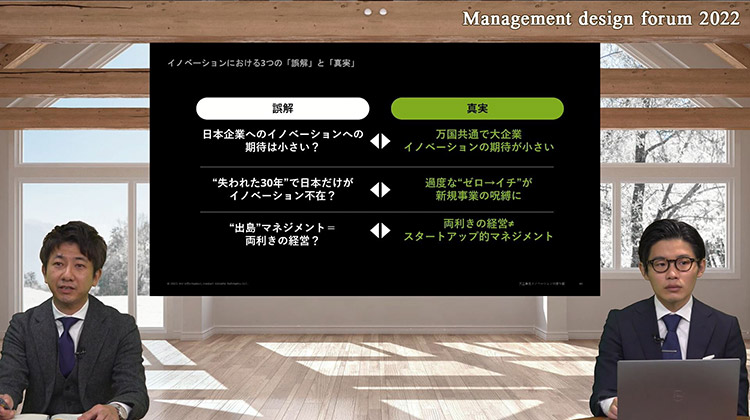

<基調講演>事業戦略をアップデートする実践知

大企業発イノベーションの勝ち筋

~真の「両利きの経営」を通じた次の本業創出~

近年、多くの日本企業のイノベーション創出の取り組みは所謂「2周目」に入っています。“出島”としてイノベーション推進室を設置し、リーン/アジャイルに事業の種をゼロイチでアイディエーションし、ベンチャー企業に声をかけて…というスタートアップ的なアプローチを始める「1周目」のトライから、PoCは積みあがるものの“次の本業”に値する規模までは中々スケールしないという「2周目」の難しさに直面している企業も多いのではないでしょうか。“次の本業”に値するスケーリングも含めた真の成功を実現する「3周目」に向けては、スタートアップ的アプローチだけではなく、改めて大企業だからこそ採りうる”スタートアップ的アプローチ×大企業アセット”での真の意味での「両利きの経営」によるハイブリットアプローチが必要となります。

本講演では、これまでモニター デロイト様がプロジェクトを通じて培ってきた実践知に基づき、大企業のとるべきイノベーション戦略における具体的な“勝ち筋”をお話しいただきました。

モニター デロイト ディレクター 檀野 正博 氏

モニター デロイト シニアマネジャー 井上 発人 氏

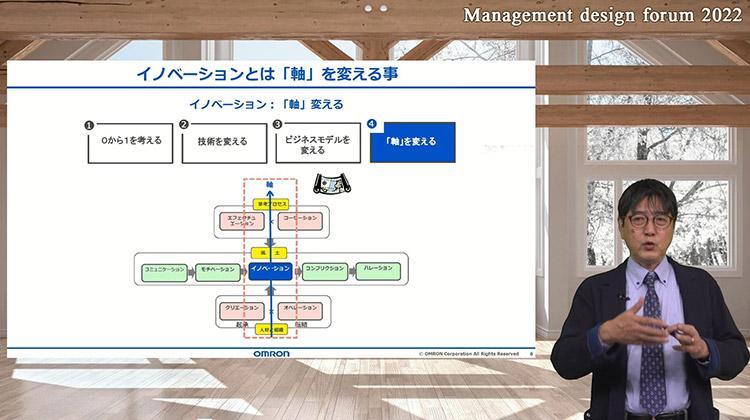

<事例講演Ⅱ>組織の体温を高める風土づくり

イノベーションをデザインする

~組織を動かし、事業を育む仕掛けづくり~

「イノベーションは社会的課題を解決すること」と明確に定義づけしているオムロン株式会社様。信号機、血圧計など、様々なソーシャルニーズの創造に貢献しています。その背景には、リーダーがオムロンでやるべきことを再確認する仕掛けや志のあるメンバーが新規事業を立ち上げやすい仕組みづくりがあります。組織のイノベーションを起こし、社員が持つ熱をすくい上げ、挑戦を促すキーパーソンとなる人材とは。“関東のパスネットシステム”など大型プロジェクトのプロジェクトマネージャを務め、「イノベーションの仕掛け人」として様々な新規事業に携わってきた竹林様に、バズワードに振り回されない、リーダーが取り組むべき本質のポイントを伺いました。

オムロン株式会社 イノベーション推進本部 シニアアドバイザー

京都大学経営管理大学院 客員教授

竹林 一 氏

参加者の声

- 非常にわかりやすく、自社の体制についてもイメージできた。コミュニケーションを軸に全体で推進したい。

- 『起承転結』で多様性をみると組織デザインの指針ができそうです。

- 貴社のSINIC理論を伺い、イノベーションを組織文化・仕組みとして定着させようとしている企業だと再認識しました。今日は関西弁での熱と実感のこもった講演を聞かせて頂きました。企業間でのデータ流通はインフラもさることながら、色々とスペシフィックな問題も多いなと実感しています。

- わかりやすい講演にわくわくいたしました。

<ショートセッション>共創を育む組織開発

Slack で実現する、場所と時間にとらわれない新しい働き方

パンデミックを経験し、私達の働く環境は大きく変化しました。一方で今までと同じ環境のままでは、新しい働き方の実現が難しい現実もまた見えてきました。Slack は、ビジネス用のメッセージプラットフォームです。単なるチャットツールの枠を超え、みなさまのオンライン上の職場 = Digital HQ として、時間や場所が離れていても、社員同士が組織の壁を超えて、まるで同じ場所で働いているかのようなオープンなコラボレーションを実現します。本セッションでは、事例やデモを交えて、Digital HQ としての Slack を活用した働き方をご紹介いただきました。

セールスフォース・ジャパン Slack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティング ディレクター

伊藤 哲志 氏

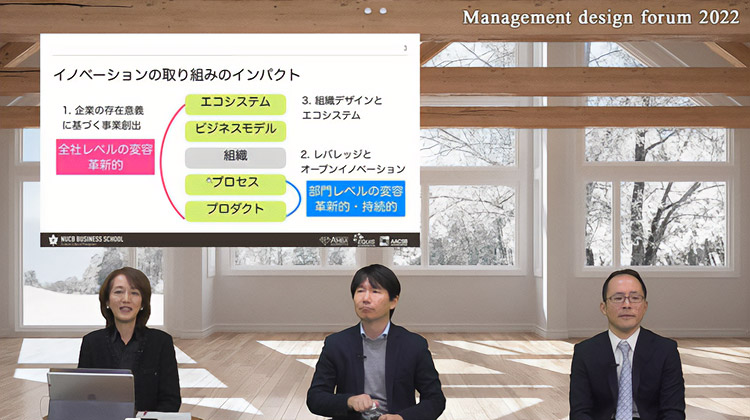

<特別鼎談>イノベーションを創造する事業と組織のデザイン

未来の事業創出~デザインとエコシステム~

大企業がイノベーションを生み出していくためには、大企業ならではのしがらみや壁を越え、キーパーソン、ハブ、社内のプレーヤー、社外のパートナー、それぞれが必要な時につながる仕掛け、そして個人が想いをもってプロジェクトに打ち込める環境が必要です。味の素株式会社のR&DからR&Bへの改革を推進し、様々なデジタル変革を担ってきた白石様、最前線で研究・製品開発を経験され、オープンイノベーションなど社外連携を積極的に推進されている羽山様、そして、サービスデザインを研究されている澤谷教授に、3つの論点「企業の存在意義に基づく事業創出」「オープンイノベーションの活用と課題」「組織デザインとエコシステム」について議論いただきました。

味の素株式会社 CEO補佐 白石 卓也 氏

スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー 羽山 友治 氏

名古屋商科大学ビジネススクール 教授 澤谷 由里子 氏

参加者の声

- 副業人材の活用の観点が興味深く思えました。

- 『結局、ヒトに帰結する』というのに腹落ちした。

- 経験者の意見が参考になった

- いろいろと前向きになるメッセージをもらえました。テーマと人の両方とも重要だと思いますので、今回得たモチベーションを糧に、これからも前に進んでいきたいと思います。

- 私もメーカーの研究部門に携わる身として、オープンイノベーションの難しさを感じています。今後意識して取り組んでいきたいと感じました。

企画者からの御礼

この度は「Management design forum 2022」へ、多くの方々にご視聴を賜り、誠にありがとうございました。

そしてこのたびの開催にあたり、多大なるお力添えをいただきましたご講演者の皆様、ご協賛社の皆様に、この場を借りて心からの御礼を申し上げます。

今後も引き続き、ビジネス・フォーラム事務局では、セミナー・フォーラム等の開催、そしてその感想やご意見を通じて、皆様の課題解決へのヒントや新たな気づきをお届けできるような機会を企画し、情報発信を続けて参ります。

最新のセミナー情報はこちらよりご確認ください。

株式会社ビジネス・フォーラム事務局

アカウント・エグゼクティブ 江倉 裕美

(おまけ)企画が走り出した頃のテーマだしの様子