サステナビリティ・マネジメント・フォーラム2023

“稼ぐ力“と”企業が持つ資産”強化への相乗的な推進

~ 真のサステナビリティ経営を実現する、長期視点での価値創造のあり方

開催日:2023年7月13日(木)

主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局

協賛:株式会社イースクエア、 株式会社コンカー、 booost technologies株式会社

「SDGs(持続可能な開発目標)」が2015年の国連サミットにて全会一致で採択され、「ESG(環境・社会・ガバナンス)」「サステナビリティ(持続可能性)」といったワードも日常化し、連日のようにテレビや新聞・雑誌で取り上げられ、昨今では、「ESG」や「SDGs」の重要性についてコメントする著名人・タレントも珍しくなくなってきました。同時に、多くの企業・経営者も、株主・ステークホルダーを意識した企業価値の向上・事業の持続性を第一の目標に掲げ、ESGへの配慮は当然のことながら、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルへの対応など、積極的に国内外に発信しています。

しかしながら多くのケースで、「○○年までに×××を目指します」「IR・ESGデータ開示」といったメディアを意識した自社のアピールの域に留まっているのではないでしょうか。企業が先の見えない不確実な時代を勝ち抜いていくには、社会と企業のサステナビリティの「同期化」に向けた「サステナビリティ経営」についての真の意味を理解し、利益を追求することはもちろん、株主やステークホルダーに対し、「持続的に価値を向上する企業であるために、どのようにリソースを配分し経営を行っていくべきか」明確なメッセージを発信していくことが重要です。その上で、常に市場から求められ、社会から信頼を得る企業となるために、時には大胆な変革を伴いながら、事業の効率化・人や知財といった無形資産への投資に代表される非財務価値の向上や積極的発信を行うことも必要となります。

今回の「サステナビリティ・マネジメント・フォーラム2023」では、真の「サステナビリティ経営」の実現に向けて、専門家・有識者や先進的に実践されている企業役員・リーダーの方々からの講演やパネルディスカッションを通じ、事例の紹介や解決法・それぞれのお立場よりメッセージをいただきました。

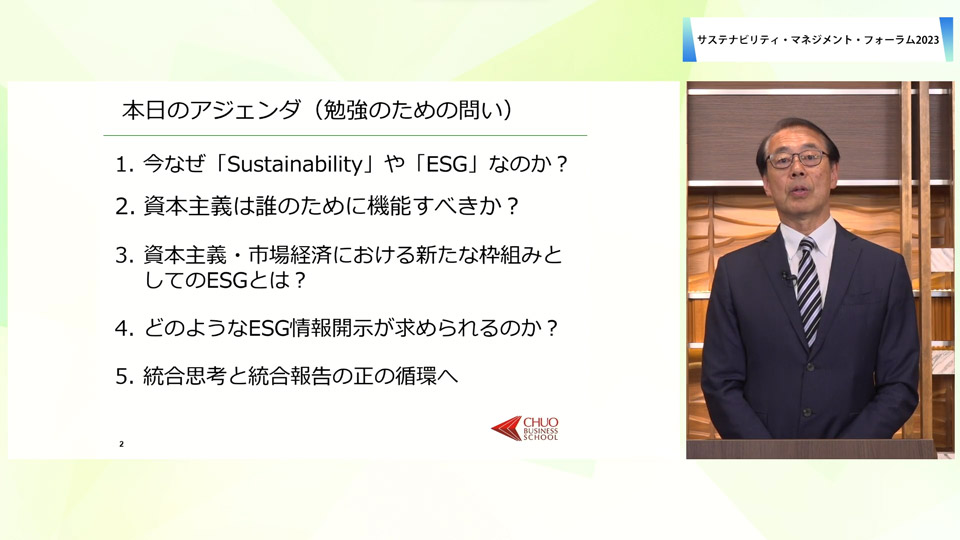

<基調講演> 企業が目指すべき方向性と情報開示

21世紀の企業に求められる「サステナブル経営」と情報開示

21世紀に入り、世界の関心は、成長から持続可能性へと変化しています。今、なぜSDGsや脱炭素目標が重要視され、企業と投資家にとってサステナビリティやESGが大きなテーマとなっているのか、歴史的な観点から振り返り、21世紀の資本主義が目指すべき方向性を確認することが必要です。また企業の経営をどのように導いていくべきか、それはガバナンスの問題でもあり、最も重視すべきは、透明性のある情報開示といえます。そうした中で、21世紀の企業情報開示は財務中心の情報から非財務情報へと移行しています。そこで、今後の非財務情報の開示のあり方とその重要ツールとして期待されている統合報告(Integrated Report)の意義と役割について解説いただきました。

中央大学 戦略経営研究科(ビジネススクール) 特任教授

宮永 雅好 氏

参加者の声

- いいキーワードを見つけた。F+ESG。

- 歴史的な経緯も含めて非常にわかりやすい講演であった。

- 体系的に分かりやすい説明でした。

<協賛講演1> 実務担当者が押さえておくべきポイント

実務担当者が押さえておきたいサステナビリティ情報開示のポイント

今年度から「サステナビリティに関する考え方および取組み」が有価証券報告書の記載事項となるなど、企業のサステナビリティの取組みおよび情報開示に対する要求が高まっています。本講演では、サステナビリティ関連情報開示に関するグローバル基準、あるいは、ESG評価機関の開示要求事項に通底する要素、テーマを整理した上で、企業のサステナビリティ経営の実態を表す本質的なサステナビリティ関連の情報開示について解説いただきました。

株式会社イースクエア 代表取締役CEO

及川 謙 氏

<事例講演1> 財務・非財務情報の積極的発信

YKK精神「善の巡環」を根幹とした経営・事業活動ならびにサステナビリティへの取組み

~統合報告書「This is YKK 2022」をはじめとした積極的情報開示

YKKグループは、「他人の利益を図らずして自らの繁栄はない」という思想に基づくYKK精神「善の巡環」を根幹に、世界72カ国/地域で事業を展開しています。統合報告書「This is YKK 2022」では、YKKの主たる事業であるファスニング事業について、持続的成長に向けた価値創造、中期経営戦略、ならびに「YKKサステナビリティビジョン2050」の目標達成に向けた活動実績を報告しており、多様なステークホルダーに対して、適時・適切な財務・非財務情報の開示を行うとともに、積極的な相互コミュニケーションを重視しています。本講演では、サステナブルな未来へ向けて、本業を通して持続可能な社会への貢献を目指す考えの説明、非上場会社だからこそオープンな情報開示を行う姿勢についてもご紹介いただきました。

YKK株式会社 執行役員 サステナビリティ推進室長

吉岡 麻子 氏

参加者の声

- 丁寧に説明いただき、取組は分かり易かった。

- 非上場にもかかわらず、ここまで充実した開示をされている点に感銘を受けました。

- 講演を聴講し、プラスチック類に変わる梱包材について知りたいと感じました。

<事例講演2> 持続的成長とパーパスの社内浸透

パーパスを起点としたサステナビリティ経営

ライオンは日用品を提供するメーカーとして、歯磨き、洗濯、手洗い等、多くの生活習慣に関与している事が強みです。製品使用による生活習慣づくりを価値の源泉と捉え、Positive Habits(より良い習慣)として、自らの健康に良い、社会に良い、地球環境に良い等、多様化した生活者の価値観に対応することがパーパスの実践です。その一方で、環境課題の解決やCSR的な活動は長らくコストオンのアクティビティとして捉えられてきました。世の中ではゴールや目標設定に関する議論が盛んですが、生活者の課題に対するアクションとソリューションがトレードオンになるべく方向転換をしています。経営レベルで戦略としての方向付けはなされたものの、社内に戦略への理解を浸透させる事には課題があります。本講演では、新たな市場形成には不可欠な要素として自治体や、時には競合メーカーとも連携するというアクションを、社員自らどう実践しているかを事例でご紹介いただきました。また、社外への発信が良きパートナーの探索という意味でも大変重要な位置づけとなっていることについても紹介いただきました。

ライオン株式会社 取締役 兼 上席執行役員

小林 健二郎 氏

参加者の声

- (弊社が)建設業ということもあり、現場が人を育てる講演内容には同感している。

- サステナビリティ経営の重要性について、背景/歴史などが非常に参考になった。

- 会社のパーパス、らしさと密接に関係する非財務の取組を行うべきと感じました。

<協賛講演2> 間接費業務DXの加速で実現するSX

間接費業務DXを超えて。さらなるサステナビリティ経営へ。

非財務情報管理を始めたいが、何から着手すべきかわからないとお悩みをお抱えの経営幹部の方も多いのではないでしょうか。また、サステナビリティ経営の取り組みの推進を掲げてはいるが、経営幹部の方だけで盛り上がっていて、従業員には全く浸透していないといった状況に陥ってはいないでしょうか。

本講演では、間接業務DXのトップバッターであるコンカーによるサステナビリティ経営への打ち手についてご紹介いただきました。

株式会社コンカー バイスプレジデント デジタルエコシステム本部 本部長

橋本 祥生 氏

<事例講演3> 価値の最大化と人的資本への投資

サッポログループの提供価値実現のための人的資本経営~サステナビリティ課題と経営基盤強化

サッポログループは、かねてより人材を『人財』と表記し、『人財はすべての価値創出の源泉』であると考えています。その上で、多様な人財の活躍を支援し、個々が主体的なキャリアを描くことを積極的に推奨することを軸にしつつ、グローバル、デジタルといった事業成長を担う人的資本への投資を実行することで、個人の成長と組織の強化を持続的に実現することを目指しています。本講演では、間もなく150周年を迎えるサッポログループが、今後さらに提供価値を実現し続けるためのサステナビリティ・マネジメントやその重要要素である人財戦略について、お話しいただきました。

サッポロ不動産開発 株式会社 取締役専務執行役員

福原 真弓 氏

参加者の声

- 参加型良い習慣化チャレンジ。

- 説明が分かり易くためになりました。

- 人的資本の視点からのサステナビリティへの取り組みが参考になりました。

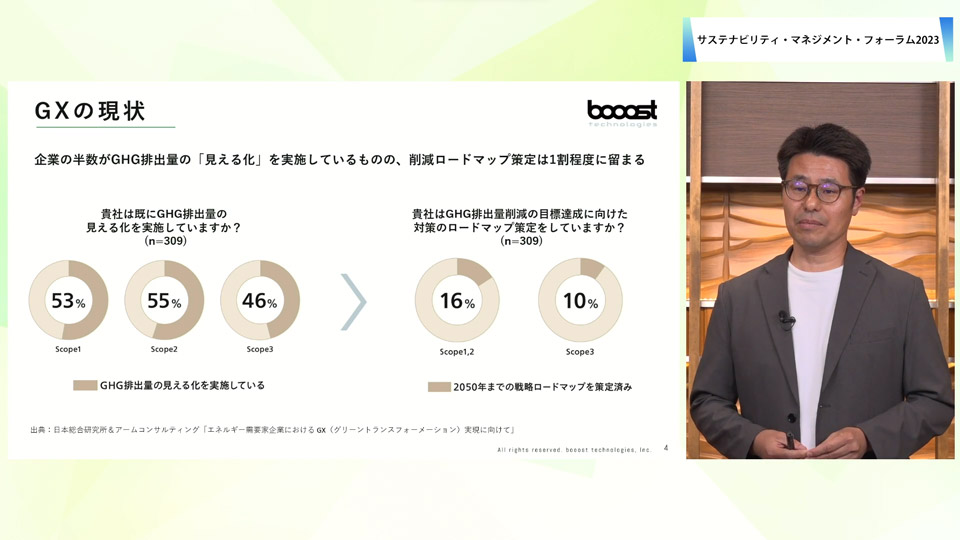

<協賛講演3> 課題解決のためのデジタル技術活用

テクノロジーを活用した非財務情報マネジメントと企業価値向上

近年、経済価値だけでなく、環境価値、社会価値を含めた持続的な企業価値向上が求められています。このためには、サステナビリティに関する戦略や進捗状況を開示して、投資家、顧客、社員といったマルチステークホルダーと対話を深めていくことが重要となります。しかしながら、サステナビリティ推進者の悩みとして、サステナビリティ経営に対するトップのコミットメントをいかに得るか、また増え続ける現場の負荷を減らしながらいかに浸透できるか、といった課題があります。本講演では、これまで得られた知見から、サステナビリティ経営を段階的に進めていくための成熟度モデルと、そこでの課題をデジタル技術を活用することで、どのように解決していけるか、について解説いただきました。

booost technologies株式会社 取締役COO

大我 猛 氏

<パネルディスカッション> サステナビリティ・トランスフォーメーション

サステナビリティ・トランスフォーメーション

~社会と企業のサステナビリティの「同期化」、そのために必要な経営・事業変革について

- 経営におけるサステナビリティ・マネジメントへの転換の必要性

- サステナビリティ課題の特定~経営への落とし込みをいかに行うか、目標設定

- 課題解決のための戦略の重要性~目標達成のための施策・KPIの設定

- 成果測定としてのモニタリング~ガバナンスはどうあるべきか

- 企業に求められる財務・非財務の情報開示のあり方

MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 サステナビリティ推進部課長 浦嶋 裕子 氏

株式会社SUBARU サステナビリティ推進部長兼IR部担当部長 香西 千恵 氏

株式会社 日立製作所 サステナビリティ推進本部 主管 兼 一般社団法人ESG情報開示研究会 共同代表理事 増田 典生 氏

参加者の声

- 財務・非財務の関連性は非常にリアルな悩み感が伝わって良かった。まだ道半ば感が強いが、そのハードルになっている要素などまで話してもらえると有意義。

- 特に日立製作所・増田様のコメントが秀逸でした。

- 製造業(電気・車)・保険業とそれぞれの業種の観点からのサステナビリティ課題への取り組みが参考になった。

フォーラム全体の感想

- 経営視点でのサマリーは各社様進んでいることがよく理解できました。現場実践と経営指標の体系づけや全社リテラシー醸成などの課題感が目下のハイライトとお見受けしましたが、まさしく当社も試行錯誤している点でもあり参考になりました。

- 他社の具体的取組の事例を拝聴できるのは非常に貴重でした。先進的な取組をしている企業様の事例を取り上げる講演があれば是非参加したいと考えます。

- 有意義な講演が多かった印象であるが、丸1日の時間を確保するのは少し難しく感じたので、半日程度が適当かもしれません。

- 様々なテーマに対しての講演があり参考になる点も多くありました。

- 具体的な各企業の事例をご紹介いただき参考になりました。

企画者からの御礼

株式会社ビジネス・フォーラム事務局

企画担当 迫田

この度は「サステナビリティ・マネジメント・フォーラム2023」のご視聴をいただき、またショートレポート記事をお読みいただき、誠にありがとうございました。

昨今、多くの場において、「サステナビリティ」の重要性が話題にあがる中で、ご講演者の皆様の力をお借りする形で、対外的に弊社としてのメッセージを発したい思いから、弊社主催という形で、企画・開催をさせていただきました。多くの企業において、企業の持続性、そのための価値創造は永遠の課題であると認識しております。そのための一助として、当フォーラムの内容が、皆様のビジネスに少しでもお役に立てていただけますと幸いです。

ビジネス・フォーラム事務局では、これからも様々なテーマで皆様に関心いただき、課題解決につながるフォーラムを企画し、情報発信してまいります。お役に立てる機会がありましたら、是非、ご参加いただきますようお願いします。

改めて、この度は「サステナビリティ・マネジメント・フォーラム2023」にご参加いただき、また初期の段階から企画に賛同いただき、ご協力をいただいた、ご講演者様、協賛社の皆様へ心より御礼申し上げます。

どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。