Global Brand Seminar 2014

グローバル時代のブランドづくり

~世界をファンにするグローバルブランド戦略~

2014年7月17日、東京都港区の泉ガーデンギャラリーにて「Global Brand Seminar 2014 グローバル時代のブランドづくり~世界をファンにするグローバルブランド戦略~」をテーマとするセミナーを開催しました。(主催:株式会社ビジネス・フォーラム事務局、スポンサー:アドビ システムズ 株式会社、株式会社レイヤーズ・コンサルティング)

縮小する国内市場とグローバル化、この2つに多くの日本企業は待ったなしの対策を迫られています。鍵を握る戦略の1つは、これまで製品やサービスの機能・価格に任せてきた価値訴求の一歩先にある、ブランド価値の訴求です。近年、顧客のマインドは大きく変化しました。製品やサービスへの興味から、それらを供給する企業そのもののあり方や社会との関係性、ミッションやメッセージに感動があるか否かという点に、顧客の関心はシフトしているのです。つまり、確固たるブランドの構築によってファンを獲得できた企業だけが縮小する市場でも勝ち抜ける時代、そういっても過言ではありません。

それは、BtoC、BtoBにかかわらず世界市場に共通する傾向でもあります。つまり、ファンを魅了するブランドづくりはグローバル戦略の重要な柱の1つでもあるのです。このセミナーでは、世界を舞台に強いブランドを確立し成功を収めている企業のキーパーソン、ブランド構築のコンサルティング分野において多くの実績をもつ企業の専門家らを招き、最新の知見、及び具体的な事例を披露して頂きました。

Special Session Global×Brand Equity

世界を舞台に熾烈なシェア争いが繰り広げられているスポーツ用品メーカー業界。そのなかにあって、純日本メーカーである株式会社アシックスは業界第4位を確保。特にランニングシューズにおいては日本国内のトップシェアを有し、世界市場においても30~50%のコアランナーが同社のシューズを愛用しているという調査結果がある。ブランディング及び製品のグローバル化をさらに加速させることで、2015年の売上目標を4,000億円に置く。ナイキやプーマでの勤務を経て、12年からアシックスのブランディング戦略を牽引するジョン・モレンジャー上席執行役員兼グローバルマーケティング統括部長が、同社のブランドの強みについて語った。同時に、日本企業だけが有する優位性、すなわち「ブランドジャパン」の特長と活用法について、注目すべき持論を披露した。

ブランドは企業のパーソナリティ

「日本らしさ」を存分に取り入れよ

1949年に鬼塚商会として産声を上げた時、創業者である鬼塚喜八郎氏は「スポーツによる健全な青少年の育成」を理念に据えた。それは今日のアシックスに色濃く引き継がれているDNAでもある。印象としてのデザイン重視や有名アスリートなどによるイメージ作りへの偏重を排し、「妥協なき、オーセンティックな(本物志向の)スポーツブランド」としてのポジショニングを追求してきた。それは、研究開発とデザインに科学的知見を取り入れる姿勢に現れている。「医学的」とさえ呼べる知見の結晶として生まれた製品は少なくない。もちろんマーケティング戦略の一環としては、ラグビーのオーストラリア代表チームであるワラビーズやメジャーリーグのダルビッシュ有といったビッグネームと契約する施策も講じている。「スターとの契約によるブランドエクイティは副次的なもの。アシックス・ブランドの神髄は、あくまで科学的知見に基づくオーセンティシティー(真なるもの)の追求である」とモレンジャー氏は語る。

「なぜビジネスにとってブランドは必要なのでしょう?そこから考えることが大切です」。ブランドという概念が存在しなかったかつての世の中を想像してほしいとモレンジャー氏は語りかけた。製品が消費者の必要性を満たすものであれば十分だった時代だ。しかし、今日のビジネスは‘物を売って買うだけのビジネス’は通用しない。目の前の製品以前に、ビジネスとは「企業と、企業を支持する消費者の関係性」に深化したのだ。機能や価格による違いは常に競合他社の脅威にさらされるが、企業が育んだパーソナリティは真似することができないうえに、消費者に対して製品の価値以上の魅力を放つ場合もある。「ブランドは企業のパーソナリティ。ファンと企業をつなぐ『タッチポイント』の役割を果たしている」。ブランドとはビジネスのパフォーマンスと価値を向上させる強力なツールであることを認識してほしいと言う。

そのうえで忘れてはならないことがある。ブランドが築く固有の価値は測定可能であるという点だ。ブランドは抽象的な概念でも効果を測定できないイメージでもない。自社の実質的な価値を向上させ、エクイティを伸ばすための大きな武器になり得る。事実、ブランド価値を数値化することは、敵対的買収を防ぐことにもつながると指摘する。

ブランドマニュフェストと

クリエイティブガイドライン

次いで、コカ・コーラやホンダなど世界的企業によるブランド活用の歴史にふれた。しかし結論としては次のように警鐘を鳴らす。「今、世界中でブランドのアイデンティティやユニークさが失われつつある。独自性のないブランドが少なくないのだ。多くのブランドが類似していることで、消費者は製品やサービスの選択が難しくなったと感じ始めている」。

「もはや単にロゴや視覚的なメッセージだけのブランドは機能しない。重要なのはBehaviors(行動)だ。企業の行動そのものがブランドメッセージとなる」とも指摘。1つの成功例として米国の新興シューズメーカーTOMSを挙げた。同社の製品には取り立てて際立つ特徴はない。しかし、消費者が一足購入すると、恵まれない子供達に一足プレゼントされる。それはまさに卓越した企業の「行動」であり、有効なブランドビルディングの手法であるとモレンジャー氏は語る。

デジタルの世界では、消費者は企業の一挙手一投足をブランドとして捉える。消費者のほうが従業員よりブランドに詳しいかもしれない。そうした環境下にあって、いかにして強いブランドを作り上げればよいか。自社の姿勢や理念を示すミッションステートメントを所有する企業は多いが、もはやそれでは足りないと言う。より具体的なメッセージを、より強く消費者に浸透させるには、自社のパーソナリティをわかりやすく示したブランドスローガンやブランドマニュフェスト、クリエイティブガイドラインを用意し、時間をかけて社内外に発信することが重要だ。それらの作成にあたっては、コンテンツがグローバルな基準で表現されており、世界の人々に理解され得るものになるよう注意払う必要がある。

アシックスのクリエイティブガイドラインは、同社が表現したいカタチを明確化し、世界のどこででも同様に再現できるように構築されたものだ。「Exactocraft」、「Technomedical」、「Honestbest」というキーワードに加え、同社の製品が日本をルーツとすることを「Japrogressive」というワードで表現した。

最後にモレンジャー氏は、個人的な想いも含むと前置きしながらも「ブランドとしての日本、ブランドジャパンをもっと活用してはどうか。謙虚さは美徳だが シャイにはならないでほしい」と強く訴えかけた。日本人の勤勉さ、正確さ、街や自然の美しさ、細部にまで行き渡った機能美。それらは間違いなく世界の競合 他社に真似のできないパーソナリティである。しかし残念なことに、有効に活用できているのは良品計画「MUJI」や建築家の安藤忠雄氏など、ごく一部の事 業者にすぎないと言う。「リーバイスのジーンズが直感的にアメリカのルーツを感じさせるように、IKEAがスウェーデン(北欧)生まれの家具であることを 瞬時に想起させるように、皆さんのブランドマニュフェスト、そして製品やサービスに、自信をもって『ブランドジャパン』であることの証明(“Brand Passport”)を組み入れてください」と結んだ。

Keynote SpeechⅠ Global×Digital Marketing

ブランドは消費者に伝わり、深く認知されてこそ存在価値を生む。構築するだけでは無きに等しいと言っても過言ではない。コミュニケーションのデジタル化が加速する今、ブランドの浸透に成功しているのはデジタルを効果的に活用している企業だ。アウディや化粧品・香水のセフォラなどデジタルマーケティングの分野で世界的な成功を収めている企業にソリューションを提供するアドビ システムズ。同社でシニア コンサルタントを務める安西敬介氏が、企業と消費者におけるタッチポイントの変化、同社のノウハウとツールを活用したソリューションの事例、さらにはグローバルなブランド浸透を目指すうえでの留意点について詳しく解説した。

デジタルの優位性を最大限に生かし

消費者には‘圧倒的な体験’を

アドビ システムズがミッションステートメントとして掲げるのは「Changing the world through digital experiences 世界を動かすデジタル体験を」。フォトショップやイラストレーターといった有名なクリエイティブツールにとどまらず、Web解析ツールやコンテンツ・マネジメントなどマーケティング・クラウドの分野にも同社の強みがあることをあらためて強調した。

まず、企業ブランドと現在の消費者の関係性を、ブランド・エクイティ研究の第一人者であるケビン・レーン・ケラーの言葉を引用しつつ次のように説明した。「『顧客のブランド・エクイティは消費者がブランドに対して高いレベルの認知と親しみを有し、自分の記憶内に好ましく、ユニークなブランド連想を抱いた時に生まれる』。このように、消費者は企業に『圧倒的なUX(ユーザーエクスペリエンス/ユーザー体験)』を求めている。企業にとってその最大の好機はスマホやタブレット、PCといったツールの活用時、つまりデジタルタッチポイントにあると言える」。例として、ボーナスで最新テレビが欲しいと考えた消費者が、店舗やオンラインショッピングのサイト、価格・性能の比較サイト、SNSの口コミ、購入手続きなど10を超えるデジタルタッチポイントを創出したケースを具体的に示した。

リアルな店舗やカタログ、広告にとどまらず、今や消費者の約60%以上が複数のチャンネルを通じてブランドと接している。安西氏は94%の消費者が店舗での購入前にオンラインで商品を確認しているというデータを示す。こうした変化のなかで特に注目すべきはスマートフォンの普及と依存傾向だ。総務省の調査によるとスマホ所有率は54.7%、1日の平均使用時間は67分、10代に限れば2時間を超える。アプリ市場は毎年120%のペースで成長している。

「同じデジタルでもスマホとPCでは使用者のタイムラインが違う。レストランなら何日か前に検索して予約するのがPCであるのに対して、スマホはその場、その瞬間のニーズを満たす」。例えば、夕飯の時間が近くなると今いる場所に最も近くて予約可能なレストランを検索するのがスマホだ。また、レストラン側にとっては、見込み客が特定のエリアに入ると自動的にクーポン付きのお薦め情報をプッシュ通知するような展開も可能だ。このようにスマホが創出するタッチポイントは、個々の消費者の生活に深く入り込んでいる。

ブランドアセットを一括管理して

「統一されたイメージ」を発信せよ

スマホ時代のコミュニケーションに欠かせないキーワードが見えてきた。「パーソナライズ」だ。消費行動の裏側にある状況は、消費者一人ひとりによって異なる。同じ「英語を勉強したい」というニーズでも、ある人は「気軽に楽しく学んで旅行にでも役立てば」と考えるが「仕事のために短期間で密度濃く学びたい」という人もいるだろう。「個々の消費者によって響くメッセージが違う。種々のデータを蓄積して分析し、訪問者をセグメントしつつ、個々にとって最適な情報提供を行うことが重要だ」と安西氏は指摘する。実際にセフォラでは、アドビ システムズのマーケティング・クラウドによって200種のスキントーン(肌質)の分類から会員一人ひとりに合った化粧品を推奨するソリューションを構築した。また、ショールーム(リアル)とデジタルタッチポイントを融合して‘圧倒的なUX’を実現しているアウディの事例などを披露した。

デジタル領域で良質なブランドイメージをグローバルに拡散していくには「クリエイティブイメージの統一」も不可欠だ。視覚的に統一されたイメージをスマホやタブレット、PC、リアルな店舗など様々なチャンネルを通して、適時に、適切に発信することは容易ではない。そのためにはまず、デジタルマーケティングの主要なメディアを3つに分類せよと言う。

- Owned Media~デジタルマーケティングの中心基地

- Paid Media~広告等をはじめとした“購入する”メディア

- Earned Media~顧客とつながり拡がりを持たせるメディア

これらに属する複数のチャンネルに対し、行き当たりばったりの対応を行っても混乱が生じるだけだ。統一されたクリエイティブイメージの発信という理想は望むべくもない。「デジタルアセットを一括管理する仕組みが不可欠。クリエイティブから一貫したワークフローを構築し、常に同じアセットから配信を行うこと。それと同時に、複数の計測軸をまたぐ解析を一括して行う作業も重要だ。弊社のマーケティング・クラウドなら、そのすべてを解決できる」。

最後に、同社が世界のトップ企業におけるデジタルマーケティングのサポートで得られたナレッジを活用し、今後顧客となる企業のビジネス・技術の両面に対して最適のコンサルティングを行う準備があることを宣言した。

Case StudyⅠ Global×BtoB Branding

2000年にデジタル化の波が押し寄せると、この年を境にフィルム市場は急速に縮小。カメラ、写真フィルムメーカーは存亡の危機に陥った。かつての業界の巨人、イーストマン・コダックは経営破綻し、富士フィルムは医療機器や化粧品などに大きく事業の舵を切った。そうしたなか、コニカとミノルタは生き残りを懸けて03年に経営統合。複合機などを主力とする企業へと生まれ変わり、成長を続けている。その裏で、同社はいかにコニカミノルタらしさを訴求し、多くのファンを獲得していったのか。コニカミノルタ株式会社のCSR・広報・ブランド推進部長である小林右樹氏が解説した。

市場消滅からの復活

「らしさ」でブランドを再構築

コニカミノルタは2003年にコニカとミノルタが経営統合して誕生。05年にカメラ、写真フィルム事業の終了を発表し06年には完全徹底した。カメラ、写真フィルムに代わる現在の主力製品は複合機(MFP)や印刷用機器、産業用インクジェットヘッド、テキスタイルプリンターなどだ。異色なところでは1957年からプラネタリウム事業を手掛けており、投影機器の開発・製造や施設の設計、建設も手掛けている。

同社は世界45カ国に拠点を構え、約150カ国で事業を展開するグローバル企業だ。売上高に占める海外比率は77%。主力の情報機器事業の売上高海外比率は85%に及ぶ。特に、欧州と米国におけるA3カラー複合機のシェアは高く、主要各国市場でもトップ3に入る。しかしながら日本では現状5番手だ。「カメラ」のイメージから脱しきれていないのか、認知が思うように進んでいないと判断した同社は、海外におけるブランド力強化同様、国内でのブランド力を高めることも急務となっている。

そこで同社は、B2Bの製品やサービスを超えた「B2S(Business to Society)」「B2P(Business to People)」といった考え方に基づくブランド構築とファンの獲得に力を注ぐ。その戦略と効果について説明する前に、以前とは様変わりした「ブランドを取り巻く環境」について言及した。

環境変化の1つ目として、グローバル化した社会における「企業に対する期待・欲求の変化」を挙げた。企業、すなわちブランドに対する市場の期待・欲求は、それまでの物質的、感情的欲求を充足させることから、世界をよりよい場所にしたいという精神的欲求と、解決策の提示にシフトしたと言う。「従来のB2Cや B2Bといった考え方に従って顧客をターゲットとするだけでは、真のブランド価値を高められない。ブランディング活動の中心をB2S(Business to Society)、もしくはB2P(Business to People) に置く戦略に着手した」。

環境変化の2つ目として、SNSなどの普及により、社会の一人ひとりが情報の受け手から情報の受発信者に変貌していることが挙げた。例えば、SNSの参加者は、企業が発信する情報より、見知らぬ個人が発信する情報を信頼するケースも珍しくない。つまり、新たな時代の企業ブランドは、企業のみが創り出すものではなく、「社会と協業して創り出すもの」になりつつあると言う。

3つ目に、会社のステークホルダー、特にそこで働く社員の一人ひとりが自社ブランドの真価を理解し共有すべき時代になったことを挙げる。グローバリゼーションが貧富の差を拡大させるとして、先進国においても「グローバリゼーションは悪」と考える市民は少なくない。事実、G8やG20などの国際会議にデモ隊が押し寄せる状況はニュースなどでも報じられている。グローバル企業の社員に対する社会の視線は過去にないほど厳しいものになりつつある。だからこそ「社員が一丸となって、顧客や社会に対し『我々は世界をよりよい場所にする組織なのだ』というポリシーをグローバル社員全員で実践、発信していく必要がある」と訴える。

誠実でなければ生き残る資格がない

従来は企業のアイデンティティを可視化してイメージを強化することがブランド価値向上の重要な作業であったが、こうした環境の変化により、今日では「Integrity(インティグリティ)の強化」こそがブランド創りの本質になったと小林氏は言う。Integrityを日本語に置き換えるならば「誠実さ」だ。「これからの時代、誠実な企業、ブランドでなければ生き残ってはいけない」。

「社会との価値の共有、共感」は、今日のブランディングやマーケティング戦略における重要なキーワードだ。それぞれの企業にとって「(自分)らしさ」を追求し社会に発信することが大切だと指摘する。その言葉の通り、コニカミノルタは「らしさ」を徹底的に磨き、ファンを増やしていくことに専心してきた。

同社の「らしさ」は経営理念・経営ビジョンに表れている。「新しい価値の創造」という経営理念、「グローバル社会から支持され、必要とされる企業」という経営ビジョンである。「どのように社会の人々の役に立てるのか」、そして「どのように質の高い社会を実現できるか」を企業活動の原点とし、それらを実現するため、新たに策定したコニカミノルタのDNAである6つのValueをグローバル全社員の思考・行動の基準として根付かせ、全てのステークホルダーに対して「満足を超える感動」を提供する。そうすることで、グローバル社会にとってかけがえのない企業であり続けることを目指している。

もう1つ、「足腰のしっかりした、進化し続けるイノベーション企業」という経営ビジョンもブランド価値創りに直結していると言う。「足腰のしっかりした」とは、質の高い、逆風にも倒れることのない強固な経営基盤を持つことを意味する。その基盤があるからこそ、失敗を恐れず、常に勇気をもって新しい価値を創造し続ける企業であり続け、その結果として社会の期待に永続的に応えることができる企業となると考えている。

さらにBrand Proposition、すなわち「お客様への約束」として「Giving Shape to Ideas ~想いをカタチに~」という考え方は、ブランディングの基本となる思想であり、経営理念である「新しい価値の創造」を、より分かりやすく具体的に表現したものだ。

具体的な活動の一例として、「インターナル・ブランディング」に力を注いでいることを示す。インターナル・ブランディングとは、グループ報やイントラ ネットなどを活用し、社内コミュニケーションを活性化することで、先に述べた社員における価値の共有を促進するものだ。ユニークなのは「コミュニケーショ ンコーディネータ制度」。コミュニケーションコーディネータは、各部門、あるいはグループ全体の広報担当者が、所属部門の情報をグループへ、グループの情 報を所属部門へと伝える役目を担う。グループとしての一体感の醸成や全社的なベクトルの統一、シナジー効果を促進するなど、様々な効果を期待できる。日本 国内でも約100人、海外で約50人のコミュニケーションコーディネータがいると言う。

また、同社ブランド理念を実践する上で、CSRの 取組は欠くことのできないアイテムであり、E(Environment)、S(Social)、G(Governance)の重要アイテムについて、グ ローバルレベルでトップランナーとなるべく取組を強化しており、その結果として主要SRI(Social Responsibility Investment)のインデックスにおいて、グローバルレベルでの高い評価を獲得している。

電子機器、IT業界でファン数が10万人を超えるフェイスブックページは6社あり、現在のところ同社は5位。しかし、B2B企業に限れば、トップ100入るのはたった2社、その1つが同社である。(2014年6月時点)。フェイスブックページに製品情報や通常のニュースリリースなどは載せず、「Giving Shape to Ideas」の考え方に合致したコンテンツだけを掲載することを徹底しているという。こうした誠実な姿勢が実を結び、多くのコニカミノルタファンを生み出していると結んだ。

Case StudyⅡ China×Brand-building

育児用品メーカーであるピジョン株式会社は、グループ全体の売上高の約半分を海外事業が占めるグローバル企業だ。特に中国市場での成長は著しい。2002年の進出から10年余りで、中国国内におけるブランド認知度は90%を超え、売り上げは年率10~30%のペースで増加。なぜ、ほぼ無名だったメーカーが、短期間でトップブランドへと躍り出たのか。その立役者が、上海現地法人の初代社長を務めたピジョン株式会社取締役専務執行役員の北澤憲政氏である。新市場で愛されるブランドづくりの秘訣について語った。

哺乳びんメーカーから母乳育児を支援する企業へ

ピジョンは1957年にピジョン哺乳器本舗として設立。国内では哺乳びんのトップブランドとして知られる育児用品メーカーだ。2014年1月期の売上高は774億円、営業利益は103億円。共に期初の計画を上回る好業績だ。それを牽引したのが海外事業である。同年、売上高全体に占める海外事業の比率は49.7%に達し、17年間で40ポイント以上の急成長を遂げた。

海外事業飛躍の理由はどこにあるのか。最大の要因は「優れた商品」と共に「明確なブランド戦略」があったからだと北澤氏は言う。高品質な商品があるだけでは足りない。その特徴をエンドユーザーにどのような方法で伝えていくか、それこそが重要なのだと訴える。

今日のユーザーは物質的な価値以上に「精神的な満足を与えてくれる商品」を求めている。つまり、価格はもはや最重要課題ではないと指摘。それだけに企業や商品に向けられる目は厳しい。かつては当たり前だった一方的な広告宣伝に対して不快感を訴えるユーザーが増えた。また、商品や企業に関わる悪いニュースはソーシャルメディアなどを通じて一気に拡散する。こうした状況を考えると、ユーザーとのコミュニケーションは企業の行く末を左右するほど重要な活動になったと北澤氏は説明する。

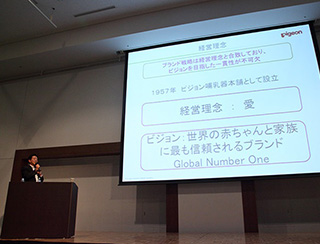

ピジョンの経営理念は「愛」。ビジョン、すなわち「企業が目指す理想の状態や到達したい姿」は「世界の赤ちゃんとご家族に最も信頼される育児用品メーカー “Global Number One”」だ。ピジョンの海外事業を先導してきた北澤氏は「ブランド戦略は、こうした経営理念やビジョンと完全に合致していなければならない」と強調した。

ブランディングにおける重要なポイントとして、北澤氏は以下の3つを挙げる。

- 企業理念は明確か?

- 利益至上主義に陥り、目先の利益ばかりを考えていないか?

- エンドユーザーの問題解決や利便性、新しいライフスタイルを考慮した商品が作られているか?

「この3つが考えられていなければ、ブランド強化のためにいくらお金を使っても無駄」と断言する。

そうした考え方から「ピジョンは単に哺乳びんを売るのではなく、母乳育児を支援する企業として活動する」というコンセプトをより明確に打ち出していく。WHO(世界保健機構)は「母乳育児」を推奨している。しかし、乳児が低出生体重児として生まれた場合や、乳児、母親が何らかの病気や治療を受けている場合、あるいは母親が職場復帰を果たしたケースなどでは、直接授乳ができない。そうした時に哺乳びんを使用するが、「乳頭混乱」が生じることがある。乳児が母親のおっぱいと哺乳びんのいずれか一方を受け入れなくなり、おっぱいと哺乳びんの両立ができなくなってしまう状態だ。ピジョンではこの乳頭混乱を最小限に留めることを目指し、母乳育児を支援する哺乳びんの研究開発に力を注いできた。

成長のカギを握るのは「病院といかに組むか」

新しい市場で価格競争に巻き込まれず、商品を適正の範囲で高く売るためのブランディング。エンドユーザーから「あのブランドはよく分かっているね」「紹介したい」「持っていたい」「見せたい」といった支持を受け、ファンになってもらわなければならない。日本ではトップブランドでも外国では無名の商品をいかにして普及させるか、その鍵を握っていたのがブランディングだったと言う。

現在、同社の海外事業をリードするのは中国だ。2002年、ピジョン上海を設立。09年~10年は苦戦を強いられたものの、その後は再び大きな成長カーブを描く。今や中国での売上高は200億円を超える(14年1月期)。中国事業を支えるのは販売のためのマーケティング会社と2つの製造会社だ。実販売の大部分は代理店経由だが、その販売網は沿岸主要都市部のみならず内陸部を含めた中国全土へと拡大中だ。百貨店やベビー用品店などに2,200か所を超えるピジョン専用売り場があり、500種類以上の商品が販売されている。

この専用売り場がブランドの浸透に果たす役割は大きい。実際にユーザーの購買動機を調査すると「口コミ」と並んで「店頭でピジョンの商品が目立っていたから」という理由が多数を占めた。重要なのは、従来の広告宣伝手法ではないという点だ。ユーザーが商品を直接手に取り、自ら判断できる「売り場」と「口コミ」。この2つがブランド価値を高めていく最大の武器になった。同社は毎年、定期的にブランド認知度の調査を実施している。03年はわずか5.8%だったが、13年には90%まで到達。「日本のブランドだということを十分認識している中国ユーザーも少なくない」と言う。

カスタマーサービス部門の充実にも力を注いだ。他社への業務委託ではなく、自社で教育・管理する十数人のオペレータが問い合わせの一つひとつに対応している。商品に限らず乳児と母親の健康に関する相談も多いため、小児科の医師や看護師経験者も社員として採用している。このサービスに対する顧客満足度は非常に高いものを得ている。

さらに、「医師からのピジョンの商品に対する推奨を得る活動」にも積極的に取り組んでいる。商品展示のほか、母乳育児指導の研修や母親教室に向けて積極的に教材などを提供。協力関係にある病院は中国全土に250以上ある。また中国衛生部(日本の厚生労働省にあたる)と母乳育児を推進すべく、共同企画として「母乳育児相談室設置プロジェクト」を実施。現在、44の病院に母乳育児相談室が設けられている。

北米や欧州では04年にグループ化したランシノ社が母乳関連商品を重点的に販売するほか、インドやロシアへの進出も果たした。こうした地域でも、中国の事例のように、「病院といかに組むか」がブランディングの大きな鍵となると考えた。ロシアでは、小児科医療の最高権威であるロシア科学アカデミーから哺乳びんの推奨を獲得している。また、他国でも政府と組んで公共の場所への授乳室設置を推進するなど、ピジョンらしい活動によってブランドの認知度を高めている。

“Pursuingworld class business excellence, think globally, planagilely, and implement locally(世界に通じるビジネス・エクセレンスを追及するために、地球を俯瞰して戦略を考え、速やかに行動計画を策定し、現地・現場で実行する)”。ピジョンの社内スローガンだ。特異ではあるが王道――。同社のブランディング戦略を一言で言えば、そのように表すことができるだろう。

Keynote Speech Ⅱ Japan×Royalty

成熟化が進む日本国内市場において、企業はどう戦うべきか。商品やサービスがコモディティ化し、機能面では競合との差別化が難しいことを理由に、低価格で勝負に出る…。しかしそれでは企業は体力を消耗するだけだ。日本国の市場のパイが縮小傾向にある中で逆転の鍵を握るのは、1つの企業を支持し続けるファンの存在である。日本発のコンサルティング会社である株式会社レイヤーズ・コンサルティングの事業戦略事業部で統括マネージングディレクターを務める草加好弘氏は、そうしたファンこそ「リピーター」のさらに上をいく「ロイヤルカスタマー」であると言う。ロイヤルカスタマーは、日本企業及びその商品やサービスの価値を高く評価する購買者であり続けるだけでなく、新しい顧客をも連れてきてくれる頼もしい存在だ。ロイヤルカスタマーを育成し獲得する方法とは? 豊富な実例を交えながら解説した。

持続的な成長のためにはロイヤルカスタマーが必要不可欠

従来型のマーケティング活動ではリピーターを獲得するのが限界だと指摘する。繰り返し購入・利用していても、競合他社がより高機能で低価格の商品やサービスを市場に供給すれば、簡単に乗り換えられてしまう。つまり、今の企業に必要な顧客はリピーターではない。商品やサービス、そして企業そのものに対して深い愛着を抱き、自ら購入・利用するにとどまらず、知人や友人に強く薦めてくれるロイヤルカスタマーの育成と獲得が急務だ。

ロイヤルカスタマーは、機能や価格の訴求やマニュアル化・画一化されたアプローチには反応してくれない。心を揺り動かされるような体験を通じて初めて力強いロイヤリティ(忠誠心)が生まれ、単なるリピーターであった自分を超えようとする。鍵を握るのは、実際に顧客に接する営業職の役割だと草加氏は指摘する。ただし、「今まで手掛けていなかった新たな策を、どんどん実施すればいいというものではない」と草加氏は釘を刺す。顧客の胸の内には、事前に期待値というものが存在しているからだ。今ある期待値を上回る価値を提供できなければ、顧客は感動しない。

期待値を上回るから、感動は生まれる

自社商品の期待のレベルを再点検せよ

まずすべきことは、現在の顧客の期待値を「見える化」することだと言う。顧客に直接話を聞き、自社のイメージや営業活動に何を求めるかなどを導き出して、その内容を整理することから始める。初期の訪問と情報収集、商談、見積もり、クロージングといった実際の営業プロセスのなかで、顧客はどのレベルの待遇を期待しているか、それを整理、分析せよと呼びかける。

期待値を把握した後は何をすべきか。草加氏は「人が感動する源泉は大きく8つの要素に集約される」と言い、「優越感(VIP待遇)」「初体験」「危機・不測の事態への対応(ピンチを救う)」「献身性」「無償の愛」「限定感」「近い距離感(すぐ会える・頻繁に会える)」「深い理解」というキーワードを示した。このようにテーマを分類して議論を重ね、顧客の期待値を上回り、感動を呼び起こす施策を立案、実行せよと言う。

営業手法の例として、ある自動車ディーラーのケースを挙げた。交通事故などで顧客に代車が必要になった際、従来顧客が想定するであろうレベルよりもワンランクグレードが上の代車を提供してはどうかというアイデアが出た。代車が必要な状況とは、顧客にとっては「危機・不測の事態」だ。そんなときに思いがけずグレードの高い車種に乗ることができたら――。まさに期待値を上回る感動が生まれるはずだ。事実、この施策は大きな成果を収めたと言い、次のようなエピソードを紹介した。

数年前に新車を納車した顧客から、衝突事故を起こしたとの連絡が入った。保険会社にも連絡を入れていない状況だという。営業担当者はすぐに保険会社に掛 け合い、代車を即手配できるように交渉するとともに、レンタカー会社と調整し、顧客の車種よりワングレード上の車種の代車を用意した。事故車は全損状態 だった。後日、その顧客はワングレード上の車種を購入。家族もその車種のファンになったという。「優越感(VIP待遇)」と「危機・不測の事態への対応 (ピンチを救う)」という感動のための要素を満たした結果、その顧客はロイヤルカスタマーに育ったのだ。

また、ある事務機器販売会社の 例についても解説した。飲料ベンダーである顧客が、自動販売機の営業面で「新規顧客の獲得」に難航しているという情報を得た。そこで、営業部門が顧客と商 談する際には、「相手の企業に自動販売機の設置を検討する余地があるか」をヒアリングすることにした。そのうえで、見込みがありそうな企業を飲料ベンダー に紹介したのだ。飲料ベンダーの新規顧客の獲得に貢献することで信頼を得、事業拡大の際には必ず自社の事務機器を供給できる関係が生まれた。BtoBの関 係性においても顧客となる企業をロイヤルカスタマーに育てることができるという好例である。

ロイヤルカスタマーを獲得する施策を成功さ せるポイントは3つあると言う。1つ目は、できることから始めること。2つ目は、その施策がブランド・アイデンティティに背かないものであること。そして 3つ目は、異業種・異業態での取り組みと事例を参考にすること。今回紹介した事例も、一つひとつを見れば無理のない、自然な施策であり、決して真似できな いことではない。「まずはやってみることで活路を見出してほしい」と結んだ。

Case Study Ⅲ Asia×FAN

1993年に産声を上げたJリーグ。その規模は開幕時の8府県10クラブから36都道府県51クラブ(J1~J3含む)にまで拡大し、プロスポーツ界にかつてない成功事例として世界からも注目を浴びている。しかし、国内市場について言えば他の産業と同様に、経済成長の鈍化や少子高齢化が暗い影を落とす。そこで打ち出されたのがアジア進出戦略だ。既にタイ、ベトナム、インドネシアなど6ヶ国のリーグと提携を交わし、政財界をも巻き込んで積極的な事業展開を始めている。Jリーグブランドはアジアを席巻するか――。その鍵を握るキーマンがこれまでの20年を振り返りつつ、これからの20年について熱く語った。

弱かった、歴史が浅い、アジアの一員

この3つがファン獲得の鍵に

登壇したのは株式会社Jリーグメディアプロモーションのアジア室長を務める山下修作氏だ。開口一番、「Jリーグの魅力の1つは感動。各地域の人たちが誇りを持ってクラブを応援し、一喜一憂できること。これは欧州クラブの試合をテレビで観るだけでは得られないものであり、Jリーグの大きな強みである」と訴えた。日本ではあまり報じられていないが、Jリーグはすでに‘グローバルなリーグ’である。その試合の模様は世界121ヶ国で放送されている。

にもかかわらず、それだけでは成功とは言い難い。問題は収入構造だ。リーグの収入(個別クラブの収入は除く)は主に放映料とスポンサー料からなるが、サッカーの本場である欧州のリーグと数字を比較すると、その差は歴然だと言う。「Jリーグの市場規模は120億円、それに対してイングランドのプレミアリーグはなんと20倍以上で数千億円。他の欧州リーグも軒並み我がリーグを大きく上回っている。問題は毎年欧州に集まるサッカーマネーの半分がアジアの国々から流れていること。その額が2,000億円以上と試算している」。Jリーグがアジア進出に積極的な理由はここにある。新規需要の創造ではなく、既に存在する2,000億円をアジアに取戻し、還流するというわけだ。

では、アジアにおけるJリーグブランドの強みとは何か。ワールドカップでも注目される世界のスーパースターの多くは欧州に集まる。Jリーグにはそうした魅力はない。しかし山下氏は国内リーグの試合会場で歓喜する若者や家族、高齢者ら多様なファンの写真を映し出しながら「世界的な有名選手がいなくても、地域にここまで密着し、老若男女が我が町のクラブの試合に熱狂する光景はJリーグの大きな魅力」と胸を張る。またグローバル化して行く中でJリーグの強みとしては「弱かったこと、歴史が浅いこと、アジアにいること」とも語った。この一見弱みにしか思えない3つことを別の視点で見れば、短期間で急成長しワールドカップの常連国にまでなった、そのノウハウを持っているということは、ワールドカップ出場歴のない新興のアジア諸国にとってはこの上ないビジネスの原石なのだ。この弱みを強みに変えることがJリーグのグローバル化のビジネスモデルの鍵となる。

ただし、「大事な点はJリーグが欧州のクラブの代わりになることではない」と山下氏は強調する。「我々が目指しているのはアジアのファンや経済界と‘共生’することだ。共に育つというミッションがあるからこそ受け入れられる」と言う。

目指すは ‘共生’

アジア全体が潤うJリーグを

確かにアジアの新興国にノウハウや人材を供給するというシンプルなコンサルティング事業は成り立つだろう。しかしそれだけではせいぜい年間30億円程度の増収しか見込めない。「アジアから欧州へ流れる2,000億円のサッカーマネーの一部でもアジアに還流するようになり、Jリーグもその恩恵に預かる。その為には、アジア諸国に対してコンサル事業を有償で行うのではなく無償で行い、アジアのサッカーマーケットを成長させていきながら『日本人1億人が観たいJリーグから日本+アセアンの7億人が観たいJリーグ』になり、自分たちも成長していくこと、つまりアジア全体が潤うモデルを実現したい」。

既にその取り組みは様々なところで始まっている。ベトナムやインドネシアのスター選手がJリーグでプレーすることで、母国のファンがクラブのある町に注目して応援を兼ねた観光に訪れるといった、これまでにない現象がメディアでも報じられるようになった。また、サッカーに強く関心を抱くアジア各国の財界の要人とのパイプが日本企業とアジア企業とを結ぶ役割を果たすなど予想を遥かに上回る結果を創出するケースも現れ始めていると言う。こうしたJリーグの活動は日本政府が推し進めるクール・ジャパンの輸出事業や観光大国を目指す施策とも合致する。Jリーグが掲げる‘共に成長する’という理念はそのままJリーグブランドに昇華しつつあり、アジアの国々との多元的なポイントで支持を集めているのだ。

このように壮大なスケールの目標を描きつつも、山下氏はブランドの原点が常に「Waku Waku」にあることをあらためて強調した。「技術もあり、緻密なことが得意な日本人がもっともっとワクワク感を持てば、世界で今よりも大きな影響力を出 せる国になると思う。ワクワク感はその可能性を秘めた一人ひとりの心に眠る大きな資源。ブータンは『Gross National Happiness』という指標で世界一幸福な国と注目された。ならば日本は『Gross National WakuWaku』という指標を作り世界一のワクワクする国になりたい。Jリーグがその先陣を切ってアジアのファンを魅了していく」。

終わりに、タイ、ミャンマー、カンボジアで子供達のために開いているサッカークリニックの様子を映し出した。なかにはとてもプレーできる状況ではない環境で、貧困層であろう子供達を指導するシーンもある。しかしそこには子供達の満面の笑顔があふれていた。アジアの子供達に愛されるブランド、Jリーグの20年後に、セミナー参加者の誰もが明るい展望を抱いた。