Speakers

DAY1 5/15

一橋大学 名誉教授

野中 郁次郎 氏

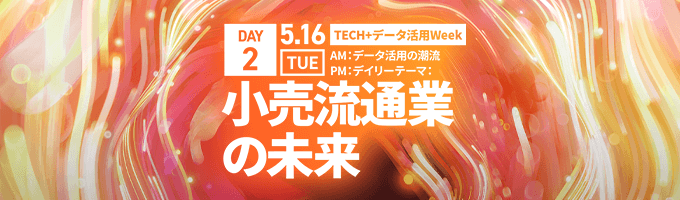

DAY2 5/16

オフィスモーリー合同会社

国際ジャーナリスト

モーリー・ロバートソン 氏

DAY3 5/17

エコノミスト(MBA in Finance)

崔 真淑 氏

DAY4 5/18

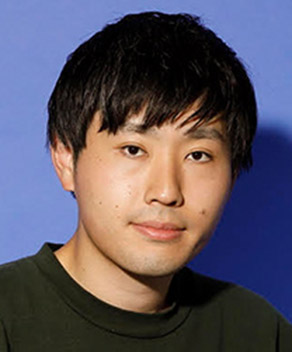

メディアアーティスト

落合 陽一 氏

DAY5 5/19

中外製薬株式会社

上席執行役員

デジタルトランスフォーメーションユニット長

志済 聡子 氏

DAY6 5/22

東京大学大学院

経済学研究科教授

柳川 範之 氏

DAY7 5/23

経済学者・データ科学者

成田 悠輔 氏

DAY8 5/24

世代・トレンド評論家

立教大学大学院客員教授

牛窪 恵 氏

DAY9 5/25

一橋ビジネススクール

国際企業戦略専攻 教授

楠木 建 氏

DAY10 5/26

書道家

武田 双雲 氏

開催概要

開催日時

- TECH+ データ活用 Week

DAY1~5

2023年5月15日(月)~5月19日(金)

AMセッション:データ活用の潮流 / PMセッション:Dailyテーマ - チーム力向上の具体策 ― リスキリング&コラボレーション

DAY6

2023年5月22日(月) - Special Seminar

DAY7

2023年5月23日(火) - EC再考

DAY8

2023年5月24日(水) - 物流DX

DAY9

2023年5月25日(木) - コミュニケーションDX

DAY10

2023年5月26日(金)

開催趣旨

テクノロジーとビジネスの課題解決を “つなげる” ――

このコンセプトのもと、2015年からサービスを開始したTECH+。

この度、おかげ様で会員10万人突破しました。

テクノロジーを活用した非連続的な技術革新や産業構造の変化、破壊的イノベーションを起こすディスラプターの登場、そして、新型コロナ感染拡大。

サービス開始以降、私たちを取り巻く環境は大きく変化し、先行きの見えない不確実性の時代に突入しています。

「変革が必要だ」「変革をしなければ淘汰される」。

想定外が常態化し、このような言葉が多く聞かれるいま、100社100通りある、変革のその先にあるありたい姿、未来へ襷をつなぐため、変えるべきもの、変えてはいけないものを見極めた変革の後押しをしたい。私たちTECH+はそう考えています。

本カンファレンスでは、「ミライへ紡ぐ変革」をテーマに、TECH+のフラグシップイベント

「データ活用EXPO」と、TECH+が特に注目するトピックを取り上げる「EC再考」 「物流DX」 「コミュニケーションDX」を同時開催いたします。

概要

|

参加対象者 |

経営層、経営企画部門、情報システム部門、総務部門、業務部門をはじめ、組織マネジメントに携わる皆様 |

|---|---|

|

参加料 |

無料(事前登録制) |

|

開催形式 |

オンライン配信 ※本EXPOはオンラインでの配信となります。視聴方法はお申し込み後にご案内いたします。 ※お申込者でない方への視聴用URL共有はご遠慮ください。同じ会社内で複数名でのご参加を予定されている場合にも、お手数ですがお一人ずつお申し込み下さい。 |

|

主催 |

|

|

協力 |

株式会社ビジネス・フォーラム事務局、 株式会社ネクプロ |

|

視聴案内&お問い合わせ |

〈視聴案内〉 開催1週間前より、主催の 株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局 より視聴のご案内をいたします。 送信元: news-techplus-event@mynavi.jp ※ドメイン指定受信や迷惑メールの設定をされている方は、上記からのメールを受信可能に設定をお願いします。 ※事前にご確認いただき、視聴IDが届いていない場合は上記へお問い合わせください。 〈お問い合わせ〉 株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局 E-mail: news-techplus-event@mynavi.jp |

|

申し込み締め切り |

各イベント実施日の前日17時まで |

プログラム詳細

消費者にモノを販売して得られるデータに加え、サプライチェーンや製造現場のエンジニアリングチェーン内の各フェーズなど、ものづくり業界にはデータが豊富に存在しています。デジタル技術によりこれらを収集・活用できるようになりつつある今、サービスへとつながるビジネスモデルの変革に活用できるかが競争優位性を築く鍵と考えられます。Day1では、データをいかに資源として活用すべきか、先進事例とともに考察します。

A-1 基調講演(30分間)

ヒューマナイジング・ストラテジー」が日本企業の底力を引き出す

「未来に向かって新しい価値を生む動的主体」としての人間観に基づき、イノベーションを生む組織の「生き方」としてのヒューマナイジング・ストラテジーを「考える前に感じろ」「共通善を問え」「共感し知的コンバットせよ」「自律分散組織とスクラムが機動力の源」「あれもこれもが新たな知を創造する」等のキーワードで紐解き概説します。

一橋大学 名誉教授

野中 郁次郎 氏

1935年東京都生まれ。58年早稲田大学政治経済学部卒業。カリフォルニア大学バークレー校経営大学院にてPh.D.取得。現在、一橋大学名誉教授、日本学士院会員、中小企業大学校総長。2017年カリフォルニア大学バークレー校経営大学院より「生涯功労賞」を受賞。知識創造理論を世界に広めたナレッジマネジメントの権威。主な著書に『失敗の本質』(共著)、“The Knowledge-Creating Company” (共著、邦訳「知識創造企業」)、”The Wise Company” (共著、邦訳「ワイズカンパニー」)、『直観の経営』(共著、英訳“Management by Eidetic Intuition”)、『野性の経営』(共著)など多数。

A-3 特別講演(30分間)

安川デジタルトランスフォーメーション(YDX)の方向性

2025年ビジョンの実現に向け、2018年より本格的に取り組んでいる安川デジタルトランスフォーメーション(YDX)。デジタル経営の基盤となるDXの推進状況と今後の取組みについて紹介する。

株式会社安川電機

代表取締役会長

小笠原 浩 氏

1979年3月安川電機に入社。2006年6月取締役モーションコントロール事業部副事業部長。2007年3月取締役インバータ事業部長。2013年6月取締役常務執行役員モーションコントロール事業部長。2015年3月代表取締役専務執行役員技術開発本部長。2016年3月代表取締役社長に就任。2022年3月代表取締役会長兼社長。2023年3月から現職。

A-6 特別講演(30分間)

人材育成とデータ活用による「ものづくり」企業の変革

当社は「人」「データ」「組織風土」をデジタル化の成功要因とし、人材育成を中心にデータ基盤の活用が起こす組織風土の変革に取り組んでいます。また、「デジタル人材4万人」を目標に掲げ、2024年に誰もがデジタルを使いこなせる「ノーマル期」を目指し様々な施策に取り組んでいます。今回は、旭化成がどのようにデジタル化を進めてきたのか、苦労話や変化のきっかけ、そして現在地点から今後の目指すべき姿まで幅広くご紹介します。

旭化成株式会社

上席執行役員 兼 デジタル共創本部 DX経営推進センター長

原田 典明 氏

1988年4月旭化成工業株式会社(現:旭化成)に入社。入社後は画像処理を使った外観検査システム開発に従事。その後ERPパッケージ導入や工場の生産管理システム開発を担当。2018年にデジタルイノベーションセンターを発足。IoTやAIを使った生産系デジタル革新やデータ分析人材教育を牽引。さらに2021年に全社組織としてのデジタル共創本部発足と同時に、営業・マーケティング部門のデジタル化推進の役割も担う。2022年から全社のデジタル人材育成や新規事業創出を推進するDX経営推進センターを発足。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

新型コロナウイルス感染症拡大により、外出を控えた生活者のニーズや購買行動、そして考え方は大きく変化しました。加えて、ECサイトの台頭によるリアル店舗の在り方や店舗を支える人員の不足など、恒常的な課題も多かった小売流通業界は今、 その対応を迫られています。Day2では、デジタル化を通じていち早くこの変容に対応されている小売流通業界のリーダーをゲスト講演者に迎えお話いただきます。

B-1 基調講演(30分間)

モーリー流、世界情勢から読み解くこれからの日本

アメリカをはじめ各国で大きく変化が見られる中で、日本はどのような状況におかれているのか、またこれからの日本企業・個人にどのような考え方が必要なのかモーリーの視点でお話しさせて頂きます。

オフィスモーリー合同会社

国際ジャーナリスト

モーリー・ロバートソン 氏

国際ジャーナリスト、タレント、DJといった多岐な分野で活躍。日米双方の教育を受け、1981年に東京大学とハーバード大学に同時合格する。ハーバード大学を卒業後、日本で多数のメディアに出演する。現在、日本テレビ「スッキリ」、雑誌掲載、ドラマなどでも活躍中。

B-3 特別講演(30分間)

イノベーションを実現する組織を構築するには

500億円の売上増を生んだ成長戦略とは。顧客ニーズの把握をいかに実現させたのか。自社を「IT小売企業」と名付け、アジャイルにシステムを内製化できるデジタル組織を擁するカインズの強さの秘密を、TECH+編集長の星原との対話の中で紐解きます。

株式会社カインズ

執行役員 CDO 兼 CMO 兼 デジタル戦略本部長 兼 イノベーション推進本部長 兼 企画室 室長

池照 直樹 氏

日本コカ・コーラや日本オラクル、マイクロソフトなどを経て、2017年ゆこゆこホールディングス代表取締役社長に就任。2019年にカインズがデジタル戦略本部を立ち上げると同時に入社、本部長に就任。現在は、執行役員、CDO、CIO としての経営視点と、本部長としての現場視点の双方向から企業改革に臨んでいる。

B-9 特別講演(30分間)

小売業がオムニチャネル(OMO)、DXに取り組む背景、目的、重要性について

2020年から3年間に渡るコロナウィルスによる感染予防を踏まえた上でビジネス活動を行ってきた小売企業は、「新たな生活様式」を踏まえ、大きな環境変化の渦の中に置かれている。その際、小売企業は、生活者の働き方の変化、買物行動の変化を踏まえ、いかにしてオムニチャネル、DXを進めていくかの歴史的転換点に置かれている。本講演では、上記の急激な環境変化を踏まえ、デジタルを手段として活用し、持続的な成長、経営成果を達成するために、小売企業は、オムニチャネル、DXをどのように捉え、実践していくべきかについて、分析フレームワーク、先進企業事例等を用い、詳しくご説明していきたいと考えている。

神奈川大学

経営学部 国際経営学科 准教授

中見 真也 氏

専門はマーケティング戦略論、流通システム論。東芝、朝日新聞社、日産自動車にて、長年、国内外のブランドマーケティング、事業企画業務等に従事。現在、主要な研究テーマは、小売イノベーション(含む、オムニチャネル、DX)研究、地域活性化・再生化研究、Well-being(=健康経営)マーケティング研究。編著に『オムニチャネルと顧客戦略の現在』(千倉書房)、『小売 DX 大全』(日経 BP)がある。日本マーケティング学会理事、一般社団法人日本オムニチャネル協会 学術フェロー、一般社団法人社会的健康戦略研究所 特別研究員、(株)ヘリテージ アドバイザリーボードメンバー。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

革新的なテクノロジーの台頭、法規制の見直し、非金融事業者の参入などにより、金融業界は変革を迫られています。金融業界のデジタル化の潮流は不可逆的であり、既存のプレイヤーがこれからも顧客とつながり続けるには、何が必要なのか。Day3では、デジタルとデータを活用し、製品やサービス、ビジネスモデルを変革して自社の優位性を維持する対応されている金融業界のリーダーをゲスト講演者に迎えお話いただきます。

C-1 基調講演(30分間)

ESG経営を加速するためのデータ活用方法

上場企業を中心に人的資本開示が義務化されます。そのためにESG経営を加速させることが求められています。ESG経営の進捗を検証するためのメソッドをお伝えし、具体的な事例にも触れて行きます。経営の見える化を行うことで、社員の方々、株主からの信頼を得るための手法となるでしょう。

エコノミスト(MBA in Finance)

崔 真淑 氏

専門はコーポレート・ファイナンス。一橋大学大学院博士後期在籍。グッド・ニュースアンドカンパニーズ代表取締役。上場企業の社外取締役も務める。学術研究での知見をビジネスに活かすことをミッションに掲げる。テレビ朝日『サンデーステーション』フジテレビ『Live News α』等で経済解説も行う。

C-6 特別講演(30分間)

金融業界に革命をもたらす「NEOBANK®」の現在と未来

最先端のITと金融ノウハウを駆使し、APIの提供等、国内銀行初となる新たなサービス提供を続ける住信SBIネット銀行のBaaS事業「NEOBANK®」を通じた金融サービス変革への取組みについて、さまざまな企業との最新取組事例等を交えながら、現状や今後の展開についてご紹介させていただきます。

住信SBIネット銀行株式会社

執行役員

服部 浩久 氏

京都大学工学部卒。株式会社インテリジェンス(現パーソルグループ)入社。株式会社ブレインラボ設立。その後、株式会社USEN に参入。同社常務取締役を経て、SBIホールディングス株式会社入社。住信SBIネット銀行に転籍し、執行役員ネオバンク事業部管掌として多業種とのネオバンク提携を推進している。

C-9 特別講演(30分間)

「組み込み化×サポート力」による差別化へと向かう金融

顧客接点がスマートフォンへと移行していく中で、手段型サービスである金融はカスタマージャーニーの中に組み込まれていきます。いっぽう、ライフステージ変化等への対応では金融リテラシー面での顧客サポートも必要になります。両者をデジタル×フィジカルの組合せでどう提供できるかが差別化のカギとなりそうです。

株式会社NTTデータ経営研究所

金融政策コンサルティングユニット

エグゼクティブスペシャリスト

上野 博 氏

住友銀行(現三井住友銀行)、日本総合研究所、フューチャーシステムコンサルティング、マーケティング・エクセレンス、日本IBMを経て現職。業務/チャネル/DX等の変革を通じた金融機関の新しい姿に向けた戦略立案支援に力を入れている。「Bank4.0」(ブレット・キング著)翻訳。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

客観的なデータに基づき意思決定を行う「データドリブン経営」が、いま改めて注目を集めています。

不確実で変化の激しい現在のビジネスにおいては、経験や勘に基づく経営判断を脱却し社内外にあるデータの価値を創出できる環境を整備すること、すなわちデータを活用したデータ駆動型経営への変革が求められます。Day4では、「データ×ビジネス」で先を行く事例講演とともに、データ駆動型経営の要点を紐解きます。

D-1 基調講演(30分間)

デジタルネイチャー化の進展と高速で変遷する技術環境

AI技術の進展により技術環境の変化が止まらない。本講演ではその外観と今後の展望についてユビキタスコンピューティングの発展、計算機自然とインタラクションなどの観点から日本企業のとるべき戦略について論ずる。

メディアアーティスト

落合 陽一 氏

メディアアーティスト。1987年生まれ、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了(学際情報学府初の早期修了)、博士(学際情報学)。筑波大学デジタルネイチャー開発研究センターセンター長、准教授・JSTCREST x Diversityプロジェクト研究代表。IPA認定スーパークリエータ/天才プログラマー.ピクシーダスト テクノロジーズ代表取締役。2017-2019年まで筑波大学学長補佐、2018年より内閣府知的財産戦略ビジョン専門調査会委員、内閣府「ムーンショット型研究開発制度」ビジョナリー会議委員及び内閣府ムーンショットアンバサダー、デジタル改革法案WG構成員、2020-2021年度文化庁文化交流使、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーなどを歴任。2015年World Technology Award、2016年Prix Ars Electronica、EUよりSTARTS Prizeを受賞。Laval Virtual Awardを2017年まで4年連続5回受賞、2017年スイス・ザンガレンシンポジウムよりLeaders of Tomorrow選出、2019年SXSW Creative Experience ARROW Awards受賞、2021年MIT Technology Review Innovators Under 35 Japan、2021 PMI Future 50、Apollo Magazine 40 UNDER 40 ART and TECHなどをはじめアート分野・テクノロジー分野で受賞多数。個展として「Image and Matter(マレーシア・2016)」、「質量への憧憬(東京・2019)」、「情念との反芻(ライカ銀座・2019)」など。その他の展示として、「AI展(バービカンセンター、イギリス・2019)」、「計算機自然(未来館・2020)」など多数出展。著作として「魔法の世紀(2015)」、「デジタルネイチャー(2018)」など。写真集「質量への憧憬(amana・2019)」など。メディアアートを計算機自然のヴァナキュラー的民藝と捉え、「物化する計算機自然と対峙し、質量と映像の間にある憧憬や情念を反芻する」をステートメントに、研究や芸術活動の枠を自由に越境し、探求と表現を継続している。

D-3 特別講演(30分間)

Coming Soon

*************************

国立情報学研究所

所長

喜連川 優 氏

*************************

D-6 特別講演(30分間)

データマーケティング推進へ向けたJR東日本の挑戦(仮)

JR東日本では、鉄道輸送事業に加え、エキナカ、駅ビル、ホテルなどの生活サービス事業(非鉄道)にも注力しており、お客さまを中心としたヒト起点のマーケティングを推進していきます。そのためにはSuicaやJREポイント会員の利用履歴などを活用したデータマーケティングが必要不可欠です。社内のデータを活用し、それを施策に活かしていくためには、ツールを導入したり分析技術を習得するだけでは不十分で、ビジネスを理解し適切なデータ分析・施策立案が行える人材の育成が重要になります。本講演では事業会社においてデータマーケティングを進めていくうえでのポイントを事例を交えながらお話しします。

東日本旅客鉄道株式会社

マーケティング本部 戦略・プラットフォーム部門 データマーケティングユニット担当部長

渋谷 直正 氏

2002年に日本航空に入社。JALオウンドサイトのログ解析や顧客情報分析、航空券などのレコメンド施策の立案・企画・実施を担当。2014年、日経情報ストラテジー誌による「データサイエンティスト・オブ・ザ・イヤー」受賞。2019年にデジタルガレージ転職、同社グループでのデータ活用を統括・推進する執行役員CDO に就任。2021年より現職。Suicaデータなどのマーケティング活用や社内分析人材育成に取り組む。ビジネスアナリティクスや実務に役立つ分析手法に詳しく、データを使ったマーケティングを得意とする。総務省統計局講座や大学での講演・記事掲載など多数。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

DXに欠かすことができない「データ」。Day5では、デジタル変革に不可欠なデータの利活用を支える「データ基盤」の基礎知識から、現代のデータ基盤を取り巻く状況、企業の活用状況について、事例を交えながらご紹介します。

E-1 基調講演(30分間)

Coming Soon

*************************

経済学者・データ科学者

成田 悠輔 氏

夜はアメリカでイェール大学助教授、昼は日本で半熟仮想株式会社代表。専門は、データ・アルゴリズム・ポエムを使ったビジネスと公共政策の想像とデザイン。ウェブビジネスから教育・医療政策まで幅広い社会課題解決に取り組み、多くの企業や自治体と共同研究・事業を行う。混沌とした表現スタイルを求めて、報道・討論・バラエティ・お笑いなど様々なテレビ・YouTube番組の企画や出演にも関わる。東京大学卒業(最優等卒業論文に与えられる大内兵衛賞受賞)、マサチューセッツ工科大学(MIT)にてPh.D.取得。一橋大学客員准教授、スタンフォード大学客員助教授、東京大学招聘研究員、独立行政法人経済産業研究所客員研究員などを兼歴任。内閣総理大臣賞・オープンイノベーション大賞・MITテクノロジーレビューInnovators under 35・KDDI Foundation Award貢献賞など受賞。著書に『22世紀の民主主義』など。

E-6 特別講演(30分間)

スモールスタートから進化する。エンタープライズなデータ利活用プラットフォームについて

近年様々な企業で、データの利活用が徐々に浸透している事を実感します。この登壇では、登壇者の経験をもとにスモールなデータ利活用基盤から次のStepとして、エンタープライズデータプラットフォームに進化する際に、考えるべき方式・組織と人材について幾つかTIPSをご紹介致します。

株式会社ディー・エヌ・エー

データ本部 データ基盤部 データエンジニアリング第三グループ グループリーダー

シニアデータエンジニア

城谷 信一郎 氏

金融系SIer、 大手人材紹介会社にて、データ分析組織の立ち上げを経験。その中で、データ基盤のアーキテクチャ設計・開発を中心に従事。 2019年9月にDeNAに中途入社。ゲーム事業・ライブストリーミング事業におけるデータ基盤構築および組織マネジメントに従事。副部長としてデータエンジニア全体の統括の業務を経験をした後に、2022年10月からは、ヘルスケア・メディカルにフォーカスしたデータエンジニア組織のマネジメントに従事。

E-9 特別講演(30分間)

中外製薬のDX:デジタル基盤の強化に向けた取り組み

中外製薬では「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を掲げ、その実現に向けた3つの戦略「デジタルを活用した革新的な新薬創出」、「全てのバリューチェーン効率化」、「デジタル基盤強化」を策定してDXを推進している。本講演では戦略推進にあたってのソフト面・ハード面の基盤に関する取り組みを中心に紹介する。

中外製薬株式会社

上席執行役員

デジタルトランスフォーメーションユニット長

志済 聡子 氏

1986年日本アイ・ビー・エム株式会社入社。官公庁システム事業部、ソフトウエア事業部等で部長を歴任後、IBM Corporation(NY)に出向し、 帰国後2009年に執行役員公共事業部長に就任。その後も執行役員としてセキュリティー事業本部長や公共営業本部長を歴任。2019年中外製薬に入社し、デジタル・IT 統轄部門長。2022 年より現職。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

データを活用しビジネス変革の高速化・高度化が求められる時代において、それを支える人材やチームの力が今まで以上に重要になってきます。従業員の学びを促し人的資源を最大化する為の学習機会の創出と、業務効率化や可能性の拡大につながるコラボレーションの強化に対し、戦略的に取り組んでいくことが企業には求められています。Day6では、従業員のリスキリング環境と、コラボレーションの促進を生み出すためのメソッドとソリューションを紹介し、チーム力向上の具体策として提案をします。

F-1 基調講演(30分間)

将来の価値を生み出す学びへの投資

変化の激しい時代においては、どんな人にも新たな能力開発が求められます。しかし、そのために、最先端の技術を学ぶ必要があるとは限りません。むしろ、過去の経験やしがらみをどうするかが重要だったりします。会社全体で活力を得るためには、どのような学びが必要なのか、一人ひとりは、どんな点に注意して学べばよいのかを考えます。

東京大学大学院

経済学研究科教授

柳川 範之 氏

1988年慶應大学経済学部通信教育課程卒業、1993年東京大学大学院博士課程修了。経済学博士(東京大学)。慶応大学専任講師、東京大学助教授等を経て、2011年より現職。新しい資本主義実現会議有識者議員、内閣府経済財政諮問会議民間議員。著書に『Unlearn(アンラーン)人生100年時代の新しい「学び」』(日経BP社、為末大氏との共著)、『東大教授が教える独学勉強法』(草思社)等

F-4 特別講演(30分間)

Web3時代のコミュニケーション ~どうすればあなたの話は届くのか~

テクノロジーの進化のスピードは、もはや想像をはるかに超えるものになってきました。その中心ともいえるキーワードが「Web3」。Web3時代に、どんな考え方でコミュニケーションと向き合えばいいのかお話します。

株式会社圓窓

代表取締役

澤 円 氏

元日本マイクロソフト業務執行役員。立教大学経済学部卒。生命保険のIT子会社勤務を経て、1997年、日本マイクロソフトへ。ITコンサルタントやプリセールスエンジニアとしてキャリアを積んだのち、2006年にマネジメントに職掌転換。幅広いテクノロジー領域の啓蒙活動を行うのと並行して、サイバー犯罪対応チームの日本サテライト責任者を兼任。2020年8月末に退社。2019年10月10日より、株式会社圓窓 代表取締役就任。2021年2月より、日立製作所Lumada Innovation Evangelist就任。他にも、数多くの企業の顧問やアドバイザを兼任し、テクノロジー啓蒙や人材育成に注力している。美容業界やファッション業界の第一人者たちとのコラボも、業界を超えて積極的に行っている。武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 専任教員。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

Coming soon

G-1 基調講演(50分間)

COMING SOON

COMING SOON

経済学者・データ科学者

成田 悠輔 氏

夜はアメリカでイェール大学助教授、昼は日本で半熟仮想株式会社代表。専門は、データ・アルゴリズム・ポエムを使ったビジネスと公共政策の想像とデザイン。ウェブビジネスから教育・医療政策まで幅広い社会課題解決に取り組み、多くの企業や自治体と共同研究・事業を行う。混沌とした表現スタイルを求めて、報道・討論・バラエティ・お笑いなど様々なテレビ・YouTube番組の企画や出演にも関わる。東京大学卒業(最優等卒業論文に与えられる大内兵衛賞受賞)、マサチューセッツ工科大学(MIT)にてPh.D.取得。一橋大学客員准教授、スタンフォード大学客員助教授、東京大学招聘研究員、独立行政法人経済産業研究所客員研究員などを兼歴任。内閣総理大臣賞・オープンイノベーション大賞・MITテクノロジーレビューInnovators under 35・KDDI Foundation Award貢献賞など受賞。著書に『22世紀の民主主義』など。

クラウドエース株式会社

取締役 CTO

高野 遼 氏

都城工業高等専門学校卒業後、富士通株式会社に入社。社内SEとして、プライベートクラウドシステムの開発に携わる。 退職後、吉積情報株式会社に入社し、Google App Engine による多数のシステム開発を行う。フリーのITコンサルタントを経て、クラウドエースに参画。 現在は Google Cloud コンサルタント・Google 認定トレーナーとして活動中。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

コロナ禍により外出を控えた生活者のニーズや購買行動が変容した結果、ECへの需要は大きく拡大しました。一方で、この需要を取り込もうとする新規参入した企業の増加により、競争は激化の一途をたどっています。

Day8では、激化する競争下におけるEC戦略を見つめ直すヒントをご提供します。

H-1 基調講演(30分間)

コロナが変えた顧客価値~ニューノーマルと2030年の経営

新型コロナが招いたステイホームやキャッシュレス、テレワークなど働き方の多様化は、人々の購買行動やデジタル化、家族観にも大きな影響を与えました。物価高も続くなか、2030年に向け顧客価値はどう変わるのか、企業は新時代のバリュープロポジションをどう捉えるべきなのか、メディアでもお馴染みの講師が解説します。

世代・トレンド評論家

立教大学大学院客員教授

牛窪 恵 氏

1991年、日大芸術学部映画学科(脚本)卒業後、大手出版社に入社。フリーライターを経て、2001年4月、マーケティングを中心に行う有限会社インフィニティを設立。2019年3月、立教大学大学院(MBA)・博士課程前期修了。トレンド、マーケティング関連の著書多数。「おひとりさま(マーケット)」(05年)、「草食系(男子)」(09年)は、新語・流行語大賞に最終ノミネート。フジテレビ系「ホンマでっか!?TV」、NHK総合「サタデーウオッチ9」、毎日放送「よんチャン TV」ほかでコメンテーター等を務める。

H-4 特別講演(30分間)

COMING SOON

COMING SOON

株式会社マクアケ

キュレーター本部 執行役員

松岡 宏治 氏

2015年早稲田大学卒業後、ITベンチャー企業を経て、2016 年に株式会社マクアケへジョイン。マクアケ関西支社二人目の社員として立ち上げに従事。その後九州、名古屋、中四国といった地方拠点の立ち上げを通じて事業拡大に貢献。現在は、キュレーター本部全体を統括しつつ、自らも地方を中心に全国各地へ足を運んでいる。過去国内メーカーのプロジェクトを中心に1500件以上のプロジェクトを担当。2022年10月、執行役員に就任。

H-7 特別講演(30分間)

VUCA時代に即応する独自システムと、マーケティング潮流の変化、そして未来の手がかり

コロナ禍に入り、マーケティングの潮流は濁流のごとく変化を続けています。通販の“鉄板施策”も、あっという間に色褪せました。先を読むことが難しい時代に即応するため、レガシーなシステム基盤から脱却し、次々と新しい挑戦をしています。がむしゃらに挑むことで見えてきた未来の一片についてお話しします。

株式会社ファンケル

通販営業本部営業企画部部長

長谷川 敬晃 氏

2003年ファンケル新卒入社。自社ECサイト運営やリニューアル、サービスのシステム開発、ツール導入のPMを担当。スマホアプリやマーケティングオートメーションの立ち上げ、外部ECモールへの公式店出店を主導。現在は業務をDX進化させ、あくなきCX向上のための取り組み、及び直営の通販・店舗のチャネルを融合させた、顧客体験価値の最大化に向けたOMO推進の業務に従事。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

新型コロナウイルス感染症拡大により巣ごもり消費が増加し、EC市場が大きく拡大しました。それに伴い、物流業界では、小口配送の増加や長年解消されていなかった非効率な物流網、慢性的な人材不足など多くの課題が表出しています。一方で、物流のデジタル化や構造改革を加速度的に促進させる好機でもあります。

Day9では、これらの課題の具体的な解決策とともに物流のありかたを再考します。

I-1 基調講演(30分間)

戦略ストーリーのクリティカルコア:究極の競争優位を考える

*******************

一橋ビジネススクール

国際企業戦略専攻 教授

楠木 建 氏

1964年生まれ。専攻は競争戦略。企業が持続的な競争優位を構築する論理について研究している。大学院での講義科目はStrategy。一橋大学大学院商学研究科修士課程修了。一橋大学商学部専任講師(1992年)、同大学同学部助教授(1996年)、ボッコーニ大学経営大学院(イタリア・ミラノ)客員教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授(2000年)を経て、2010年から現職。

I-4 特別講演(30分間)

Logistics 4.0-DX による物流ビジネスの進化

Logistics 4.0とは、物流の世界において現下進みつつある第4のイノベーションです。ロボティクスやIoTといった次世代テクノロジーの進歩と活用の拡大は、物流ビジネスの装置産業化をもたらそうとしています。本講演では、その動向を概観するとともに、DXによる物流会社の勝ち残りの方向性を解説します。

株式会社ローランド・ベルガー

パートナー

小野塚 征志 氏

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了後、富士総合研究所などを経て現職。物流分野を中心に、長期ビジョン、新規事業開発、M&A 戦略、構造改革などの多様なコンサルティングを展開。近著に、『ロジスティクス 4.0』(日本経済新聞出版社)、『サプライウェブ』(日経BP)、『DX ビジネスモデル』(インプレス)など。

I-7 特別講演(30分間)

NIPPON EXPRESSが取り組む、データ利活用による物流変革への挑戦

物流業界は、労働力不足等の社会課題解決やコロナによる生活変化等の新ニーズ対応が必要となり、在り方自体の変革が求められています。一方デジタル技術の進展は、サプライチェーンの大きな変化を可能とし、変革への機会を提供しています。本講演では、NXグループにおけるデータ利活用による物流変革への挑戦を紹介します。

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

執行役員 DX推進部、サステナビリティ推進部担当 兼 DX推進部長 兼 日本通運株式会社執行役員

(事業開発部・セールスイネーブルメント部・医薬品物流品質保証室担当 兼 事業開発部長)

海野 昭良 氏

・1989年 日本通運株式会社へ入社

・2014年 営業戦略部 専任部長

・2016年 eコマース事業部 専任部長

・2019年 事業開発部 専任部長

・2021年 経営企画部 副部長

・2022年 NIPPON EXPRESS ホールディングス株式会社 執行役員 DX推進部、サステナビリティ推進部担当 兼 DX推進部長

・2023年より現職

また、2020年4月から2022年3月までの2年間、内閣府が主導する、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)スマート物流サービス」にサブ・プログラム・ディレクター(SPD)として参画

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

テレワークという働き方が浸透し、時間・場所にとらわれずビジネスを遂行できる環境が、大手企業をはじめ整備されつつあります。この柔軟性の高い働き方は、一方でオンラインでのコミュニケーションの限界という課題も表出させました。Day10では、働く時間、環境に関わらず、しっかりとコミュニケーションが取れる組織のありかたについて、有識者とともに紐解いてまいります。

J-1 基調講演(30分間)

コミュニケーション力を高める方法

- 「伝える」と「伝わる」の大きな違い

- 書道家として一文字でどうやって伝えてきたか

- アーティストとしてどのように「伝わる作品」を創作してきたのか

- 夫婦研究の成果。なぜ夫婦はここまですれ違うのか

- 量子力学から観るコミュニケーション

- 引き出し合い、高め合いには好奇心が最強

書道家

武田 双雲 氏

1975年熊本生まれ。書道家。東京理科大学を卒業後、NTTに就職、3年後に書道家として独立。NHK大河ドラマ「天地人」世界遺産「平泉」など、数々の題字を手掛ける。2013年文化庁から文化交流使に任命され、ベトナム、インドネシアにて活動。著書は60冊を超える。国内外にて個展を開催、盛況を博す。

J-4 特別講演(30分間)

メンバーの強みを活かしきるリーダーシップ

チームメンバーは本当はみんな、力を発揮したいと思っています。あなたは、そういう「メンバーの想い」にどれだけ寄り添ってマネジメントができていますか? 以前、自分が経験したやり方をそのまま適用してしまっていませんか。フラットな時代だからこその求められる新しいマネジメント。どうしたらいいか、全てお話しします。

Zホールディングス株式会社

Zアカデミア学長

伊藤 羊一 氏

Zアカデミア学長/武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長

日本興業銀行、プラスを経て2015年4月よりヤフー。現在はZホールディングスの企業内大学である「Zアカデミア」の学長として、あるいは社外でも次世代リーダー開発を行う。2021年4月武蔵野大学アントレプレナーシップ学部を開設、学部長就任。著書に『1分で話せ』(SBクリエイティブ刊)

株式会社ウェイウェイ 代表取締役

J-10 特別講演(30分間)

ゆるくて創造的なコミュケーション

会社、学校、まちなどの人間集団が、何かを「創造」するとはどういうことなのか?居合わせた仲間たちと「創造」という状態を成り立たせるには、僕たちはどんな人間関係を営み、どんな感覚に注意を払っていくべきなのか。事例を交えてお話しします。

慶應義塾大学

特任准教授

若新 雄純 氏

株式会社NEWYOUTH代表取締役、慶應義塾大学特任准教授などを兼任。大学在学中に株式会社LITALICO(東証プライム上場)を共同創業し2年弱取締役COOを務める。その後大学院を経て独立し、現在は人間関係・コミュニケーション、感情表現、キャリア・教育、まちづくりなどに関する実験的企画や研究活動を実施。慶應義塾大学院政策・メディア研究科修了。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。

※ プログラム内容や時間は急遽変更となる場合がございます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

※マイナビニュースのサイトへ遷移します。「参加登録」よりお申し込みください。