第16回 一橋ビジネスレビュー・フォーラム

サステナブルデザインカンファレンス

~ 企業成長と環境配慮の両立

毎回好評を博し今年で16回目を迎える人気イベント「一橋ビジネスレビュー・フォーラム」。環境と利益の両立で、企業価値を最大化させるには、サステナブルな戦略こそが日本最後のフロンティアを切り拓くグローバル成長のカギともなり得ます。今回は日本発の「サステナブルデザイン」をテーマに、デジタル革新、都市開発、金融戦略、そして省エネ技術など、各界を代表する識者と企業経営者と専門家の皆さまをゲストに迎え、本音の熱い議論を展開しました。その模様をご覧ください。

開催日:2024年12月16日(月)

共催:一橋大学イノベーション研究センター、東洋経済新報社、株式会社THIRD

協賛:アイテック阪急阪神株式会社、大成建設株式会社、株式会社 JERA 、株式会社日立製作所、インフロニア・ホールディングス株式会社、Pegasus Tech Ventures

協力:株式会社ビジネス・フォーラム事務局、公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会

開催趣旨

一橋大学イノベーション研究センターは、1997年に日本におけるイノベーション研究の一層の振興を図るために設置された専門研究所で、『一橋ビジネスレビュー』はその機関誌であり、日本における数少ない経営学専門誌として大学研究者から一般ビジネスマンにまで広く購読されています。(出版元:東洋経済新報社)

ビジネス・フォーラム事務局では定期的に重要な経営課題を取り上げ、編集委員長である米倉誠一郎教授の協力のもと、有識者による講演とディスカッションによるフォーラムを開催しております。今回のプログラムには主に不動産や建設業界でAIサービスを展開する「株式会社THIRD」が企画に加わり、新しいカタチの「一橋ビジネスレビュー・フォーラム」の実現となりました。

サステナビリティは決して企業の足かせではなく、むしろESGやSDGsの観点から見れば、それは巨大なビジネスチャンスの宝庫です。さらに、サステナビリティは日本のブランド力を高める大きな可能性を秘めています。環境技術や持続可能な取り組みにおいて、日本企業が世界をリードする潜在力は計り知れません。業界のトップランナーと日本のリーディングカンパニーの皆様が一堂に会するこの機会に、サステナブルな未来へ向けた具体的な戦略と、それによってもたらされる成⻑の可能性について、深い議論と洞察を共有することを目的に実施致しました。

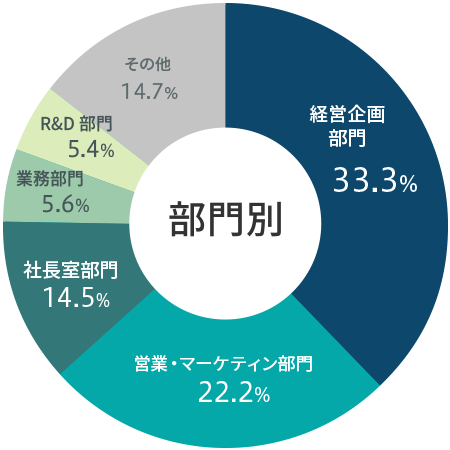

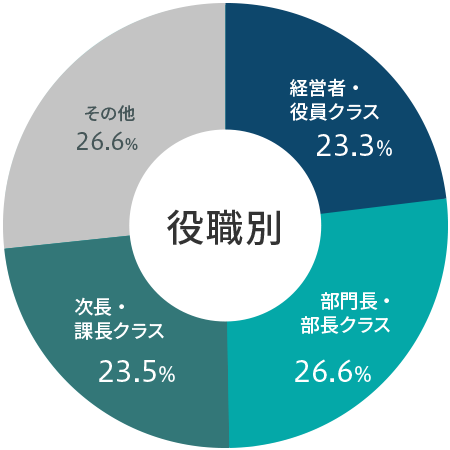

参加者の属性

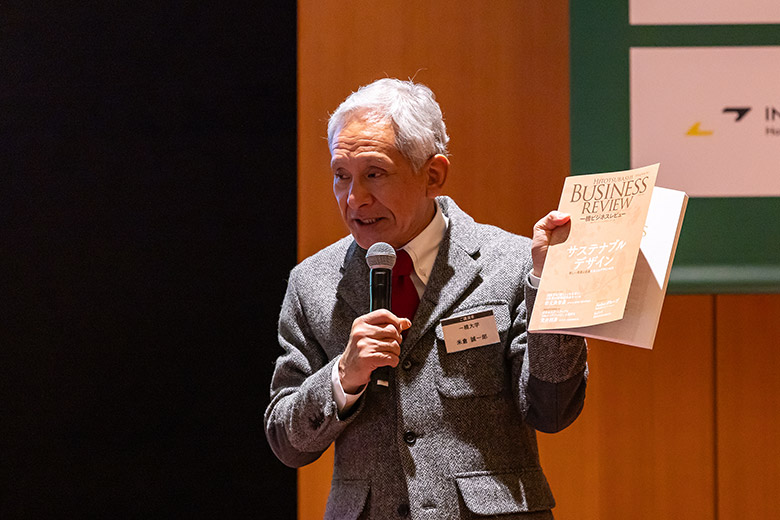

Key Note

サステナブルデザインとは新しい経営そのもの

一橋大学名誉教授

県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長

デジタルハリウッド大学大学院特命教授

京都橘大学特任教授

一般社団法人Creative Response Social Innovation School学長

『一橋ビジネスレビュー』編集委員長

米倉 誠一郎 氏

環境政策:サステナブル社会と日本の競争力

環境省 環境大臣

浅尾 慶一郎 氏

浅尾環境大臣がビデオメッセージによる基調講演を行い、「サステナブル社会と日本の競争力」をテーマに国際的な潮流と我が国の環境政策の今後の方向性についてお話いただきました。

JERAの脱炭素戦略および水素・アンモニア利用拡大に向けた取り組み

一橋講堂

株式会社JERA 代表取締役社長 CEO 兼 COO

奥田 久栄 氏

株式会社JERAは、国際エネルギー市場で戦うことができるグローバルなエネルギー企業体を創出し、国際競争力あるエネルギーの安定供給と企業価値の向上を同時実現することを目指し、2015年に設立。燃料上流・輸送・貯蔵・発電・卸売まで、バリューチェーン全体を保有する国内最大の発電事業者。 2020 年10月に「JERAゼロエミッション2050」を策定し、「再生可能エネルギー」と「ゼロエミッション火力」により2050年CO2排出ゼロに挑戦。現在、2025年度の再生可能エネルギー開発目標(5GW)に向けて順調に推移。引き続き風力・太陽光・蓄電池を幅広く推進し、2035年度までに20GWの開発を目指す。 火力発電においては既存の化石燃料から燃焼時にCO2を排出しない水素・アンモニアへの 転換を目指しており、2024年6月には碧南火力発電所4号機にて世界初となる大型石炭火力発電機における燃料アンモニアの大規模転換実証試験(熱量比 20%)に成功。国際協力の下、水素・アンモニアサプライチェーンの構築・拡大にも取り組む。

不動産管理新時代:管理のDXがもたらすサステナブル不動産の新潮流

中会議場

株式会社アサヒファシリティズ

常務執行役員

向川原 稔 氏

株式会社東急コミュニティー

ビル事業本部 事業統括部 商品開発室 DX推進チーム マネージャー

中 政浩 氏

東京建物株式会社

ビルマネジメント第一部

中井 康詞 氏

モデレーター

株式会社THIRD 代表取締役

井上 惇

不動産管理業界は、デジタル化と環境配慮という二つの変革期を迎えています。建物からのCO2排出量は全体の3割を占めていることから、建物のエンボディットカーボン、ホールライフカーボンの考え方を不動産運営に取り込んでいく必要があります。

先進的な管理会社では、従来の紙中心のオペレーションから脱却し、DXを活用することで環境負荷の低減と顧客体験価値の向上を実現しています。本パネルディスカッションでは、不動産管理AI-SaaS管理ロイドを導入している管理会社から、管理会社のDX戦略ならびにデータを活用した不動産管理の進化についてお話しいただきます。

物流不動産の未来:持続可能な社会とネットゼロへの挑戦

一橋講堂

プロロジス 代表取締役会長 兼 CEO

山田 御酒 氏

GHG削減ニーズの高まりや「物流の2024年問題」、人材不足など、昨今の物流業界は大きな転換期を迎えています。この講演では、サプライチェーンおよび物流不動産を取り巻く最新の環境と課題についてご紹介し、社会インフラとしても暮らしに不可欠となった物流施設の役割を考察します。

また、世界最大の物流不動産プロバイダーであるプロロジスの事例から、環境に配慮した物流施設開発の現状や、グリーンエネルギーの提供をはじめとするエネルギー事業、EV(電気自動車)対応など、持続可能な社会の実現のための取り組みについてご紹介。「Net Zero by 2040」を目標とするプロロジスの挑戦についてもお話しします。

世界における日本の新しい時代と”ポストESG”

一橋講堂

シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役

コモンズ投信株式会社 取締役会長

渋澤 健 氏

混沌な世界情勢によるリスクが増している中、日本は人口動態の大変動による新しい時代に突入している。ただ「政治」に身を任すだけでは我々の豊かな生活の未来を描くことができなそうだ。”ポスト“ESGとは民間による課題解決の意図と財務的リターンの両立というインパクト投資による価値創造の主体性だ。サステナビリティのカギであり、渋沢栄一の「論語と算盤」の現代意義だ。

JERA Cross が実現する「企業の脱炭素化」と「事業価値の向上」

中会議場

株式会社JERA Cross

代表取締役社長CEO

三木 貴生 氏

企業活動に伴う炭素排出量をいかにして削減していくかが、企業経営においてもはや中核の課題の一つになっています。このような状況の下、先見性を持ち、社会的責任への感度が高い企業のほとんどは既に「脱炭素」を実現するためのロードマップを作製・公表し、お取組みを始められています。

しかし、計画を立てることと、それを実行に移すことには大きな乖離があり、取組みのゴールは同じであっても、個社ごとに異なる課題を現実的にどのように乗り越えていくかは簡単に定式化できるものではありません。

JERA Cross は一社一社異なるニーズを丁寧にヒアリングさせていただき、目指す姿の実現に本当に必要な施策を最適の経済性を追求した方法でご提供しています。また、単なる再生可能エネルギーの提供に留まらず、その過程を通じお客様の「事業価値向上」に資することを目指しています。

今回のセッションでは、現下における事業会社が直面する脱炭素に関する課題を一望するとともに、私たちJERA Cross のアプローチとソリューションをご案内させていただければと考えております。

NTTグループのサステナブルな”街づくり” ~不動産×ICT・エネルギー・環境技術~

一橋講堂

NTTアーバンソリューションズ株式会社

代表取締役社長

辻上 広志 氏

NTTグループは技術革新が激しい情報通信分野において多様なサービスを安定的に提供するため、かねてよりファシリティマネジメントに積極的に取り組んできました。

2018年11月の中期経営戦略『Your Value Partner 2025』において、NTTグループが持つ不動産やICT・エネルギー・環境技術等を最大限活用し、従来の不動産開発にとどまらない新たな”街づくり”(街のデジタル化)推進を成長戦略の1つに掲げ、グループの不動産・建築分野のリソースを結集することにより2019年7月に誕生したのがNTTアーバンソリューションズです。

国内外の様々な不動産開発、プロパティマネジメント、ビルマネジメント等の実績、ファシリティに精通する設計・エンジニアリング力とグループアセットを維持管理してきたファシリティマネジメント力を活かした全国各地の個性豊かな活力ある“街づくり”の取り組みを、サステナブルやWell-being等の視点を交えてご紹介いたします。

日立が「BuilMirai」でめざすサステナブルなスマートビル

中会議場

株式会社日立製作所 ビルシステムビジネスユニット スマートビルディング本部長

兼 株式会社日立ビルシステム 取締役 ACS本部長

小菅 佳克 氏

「BuilMirai (ビルミライ)」は、日立が提供するグリーン&スマートビルソリューションです。長年にわたるプロダクト、OT(Operational Technology)の実績と、AIをはじめとするデジタル技術を組み合わせることで「人・ビル・社会」に新たな価値を提供し、持続可能な社会の実現に貢献します。本講演では、「グリーン」「ファシリティ」「ウェルビーイング」「安全・安心」の四つの視点で、BuilMiraiが提供する価値をご紹介します。さらには、日立が考えるグリーン&スマートビルの未来像、街や社会の持続的な成長にどのように貢献していくかについても、ユースケースを踏まえてご紹介します。

データ駆動型スマートビル戦略 ~サステナブル不動産を実現する不動産DXの新潮流~

一橋講堂

アイテック阪急阪神株式会社

都市創造事業本部 本部長

楠葉 誠司 氏

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

執行役員

前田 尚紀 氏

阪急阪神不動産株式会社

賃貸事業部 副部長

川瀬 博基 氏

MetaProp アジアパシフィック代表

村上 知旨 氏

モデレーター

株式会社THIRD 代表取締役

井上 惇

不動産業界を取り巻く環境は、ESG投資の加速、資産価値の変動リスク増大、オペレーションを回す技術者不足など、かつてない変革期を迎えています。本セッションでは、サステナブルな不動産運営とNOIの両立を実現する為の現場の最前線である不動産管理のオペレーションの現場で何が起きているか?にフォーカスを当てて建物管理のデジタル化による課題解決の最前線をご紹介いたします。阪急阪神グループですでに実用化しているテクノロジーの具体的な導入事例を交えながら、理想と現実の狭間でどのような点を苦労したのかなどできるだけ生々しいお話も提供いたします。こうした阪急阪神グループにおける導入実績から得られた知見をもとに、新たに構築するスマートビルディングプラットフォームによる、多様なステークホルダーとの協創を通じた不動産価値向上の展望を示し、業界のデジタル変革を牽引する新たなビジョンを提示します。

サステナビリティとスタートアップ

中会議場

Pegasus Tech Ventures 創業者 兼 CEO

アニス・ウッザマン 氏

IMDビジネススクール ストラテジー&イノベーション教授

パトリック・ラインメラ 氏

ファシリティデザインラボ 代表

似内 志朗 氏

株式会社New Norm Design CEO兼ヘッドアーキテクト

ファラ・タライエ 氏

モデレーター

一橋大学名誉教授

県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長

デジタルハリウッド大学大学院特命教授

京都橘大学特任教授

一般社団法人Creative Response Social Innovation School学長

『一橋ビジネスレビュー』編集委員長

米倉 誠一郎 氏

サステナビリティとスタートアップをテーマに、シリコンバレーのDeep Tech、欧州の新興企業が牽引するグリーン成長戦略の展望を鷲掴み。さらに、日本のグリーン・スタートアップ経営者や建築家が国内市場の現状と課題を提起し、国内ベンチャーと大企業連携の可能性を探ります。グローバルな視点から環境技術革新の最前線とスタートアップ視点からの持続可能社会の実現について議論を展開します。

施設運営のスマート化が日本社会を救う!~持続可能な社会実現に向けた建物DXの挑戦

大成建設株式会社 常務執行役員

加藤 美好 氏

グローブシップ株式会社 代表取締役社長

矢口 敏和 氏

ソフトバンクロボティクス株式会社 取締役 Chief Business Offier

吉田 健一 氏

株式会社THIRD 代表取締役

井上 惇

モデレーター

一橋大学名誉教授

県立広島大学大学院経営管理研究科研究科長

デジタルハリウッド大学大学院特命教授

京都橘大学特任教授

一般社団法人Creative Response Social Innovation School学長

『一橋ビジネスレビュー』編集委員長

米倉 誠一郎 氏

建物からのCO₂排出量は全体の約3分の1を占め、その削減には建物ライフサイクルを通じた対策のあり方が問われています。また、施設管理の担い手は清掃員だけでも国内で100万人。その多くを高齢者が占めており、担い手不足が深刻化しています。

従来のやり方では、快適な職場・居住空間が維持できない未来がすぐそこに迫っています。

そうした現状を打開すべく、建設、施設管理、支援ロボット、管理支援ソフト、それぞれの分野のトップランナーにお集まりいただき、建物の計画・建設時から維持運営フェーズにおいて建物価値を維持向上するための処方箋を語り合っていただきます。

最新の考え方やソリューションを導入することによって、担い手不足の解消だけでなく、建物価値の最大化や限られた人的リソースのコアビジネス分野への集中が図られ、日本社会の持続的発展に大きく寄与する転機となり得ると考えます。

※記事掲載の所属・役職名は2024年12月時点のものです。