Top Management Forum 2021

全社規模のデジタル変革で働き方の未来を拓く

~先進事例から紐解く、コーポレート部門の在り方と成果の創出~

主催:ジェンパクト株式会社

企画・運営:株式会社ビジネス・フォーラム事務局

2021年7月16日(金)にオンライン配信にて、「Top Management Forum 2021」を開催いたしました。

基調講演

DXで結果を出すために、リーダーは何をすべきか

ルネサス エレクトロニクス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO

柴田 英利 氏

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、デジタルを活用したシステム、組織の変革であり、生産性や働き方を改善し、企業にさらなる発展をもたらします。そのため、DXの実行においては、システムを変えるだけではなく、社員一人一人のマインドをも変えていく必要があります。基調講演として、ルネサスエレクトロニクス代表取締役社長兼CEOである柴田氏に、DXを推進していく際の考え方や、トップ、リーダーのとるべき行動などについてご講演いただきました。

DX実行で得られるものの定量化にチャレンジする

DXの実行によって得られるものが何かを考えたとき、即座に頭に浮かんでくるものが4つあります。「絶え間ない進化」、「処理時間の短縮」、「付加価値の増加やコスト削減」、「インテリジェンス」の4つです。この中で、特にDXの観点から見て大きいのは、「絶え間ない進化」と「インテリジェンス」です。処理時間短縮、付加価値増加、コスト削減は、旧来型のシステム化でも多くが実現できました。しかし、絶え間ない進化とインテリジェンスには、ディープラーニングやクラウドコンピューティング、スマートフォンなどの登場によって可能になったDXだからこそ、得られるものがあります。

ただ、これらは時間やコストと異なり、定量化が非常に難しいものです。DXのチャレンジは、得られるものを定量化することです。DXの実行の際には、旧来の何かを捨て去ることが必要になります。しかし大きな組織だとそれが難しい。新しく始めることや、追加することは比較的容易でも、その代わりにやめてしまう、捨て去ることは難しいと考えている方が多くいます。

だとすると、捨て去る代わりに何が得られるのかを定量化して議論することが重要になります。失うものは比較的定量化できますが、得られるものが定量化できず、ボトムアップの積み上げの議論になってしまうと、どこかでスタックすることが多くあります。

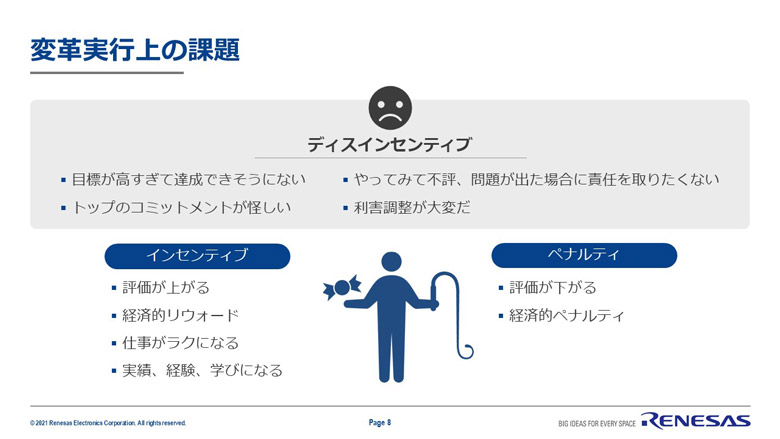

インセンティブとペナルティを考え、価値観を共有していく

DXを実行していく上で挙がる課題はいくつもあります。例えば目標が高すぎて達成できそうにない。そもそもトップは本気でやるつもりがあるのか。やってみて不評や問題が出たときの責任は誰がとるのか。本当に変革を実行するには、社内のかなり広範囲なステークホルダー、場合によっては社外のステークホルダーも巻き込んでいかなければいけないので利害調整が大変なのではないかと、いろいろな思いが即座に浮かんでくるのではないでしょうか。

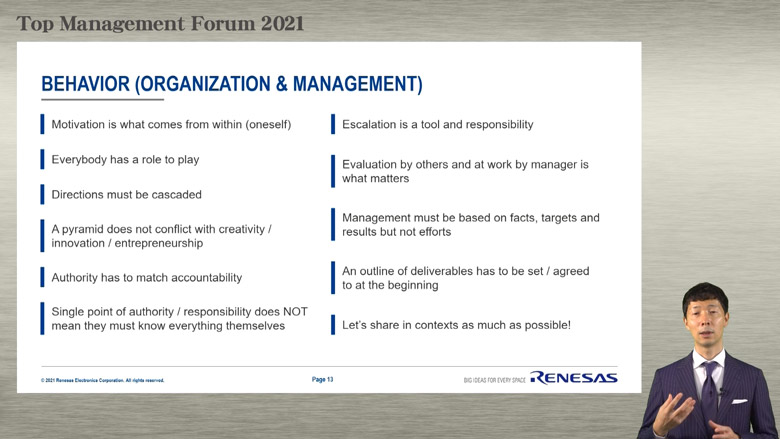

課題を乗り越えていくために、変革を実行する人にどんなインセンティブが発生するか。反対に、やらないことにより、どんなペナルティが発生するかを合わせて考えていく必要があります。ただ人間は、インセンティブとペナルティだけで動くわけではありません。特に日本の伝統的な組織は、こういった仕組みだけではDXのような非常に大きなテーマに取り組むことは難しいです。

現実的には、システムを作る部門の専門家、部門のトップ責任者に個々の業務の進め方を委ねるしかありません。そのため、考え方、価値観、優先順位などを全社的に共有していくこと必要になります。物事が前に進むように、かつトラブルが無いように作れればいいのですが、トラブルが起こった場合でも、すぐにプランB、プランCと切り替えていけるようにする。組織として何が大切で、どこが最終防衛ラインで、現場でどこまで決めていいのかなど、考え方、価値観を共有していないと、DXの実行に限界が出てきます。

マインドを変革し、トライアンドエラーを繰り返す

日本の組織は、小さな単位で自分たちの組織でやるという場合、その範囲で非常に効率よく物事を進める力に溢れています。しかし、全体としては噛み合わず、違和感があることは拭いきれません。やはりトップから始まり、価値観を共有することが重要です。全体として何を重視するのか、優先順位を考慮してどこを調整していくかを考えていかなければ、局所的な最適化にとどまってしまい、全体最適が遅れてしまいます。価値観、組織全体での考え方を示していくことが、トップ、リーダーの重要な役割です。

ルネサス エレクトロニクス株式会社

代表取締役社長 兼 CEO

柴田 英利 氏

東海旅客鉄道、MKSパートナーズ、メリルリンチ日本証券を経て、2009年9月 産業革新機構投資事業グループ マネージングディレクター。2012年6月 同 執行役員。2013年10月 ルネサス エレクトロニクス取締役。2013年11月より、同社 取締役執行役員常務 CFO、2019年7月より、代表取締役社長兼CEO(現任)。東京大学工学部卒。ハーバード・ビジネス・スクールMBA。

主催講演

人×デジタルで切り拓く未来の働き方

~ポストコロナで取り組むべきDX推進による価値創造~

ジェンパクト株式会社 代表取締役社長 グローバルシニアバイスプレジデント

一般社団法人 経営情報学会 副会長

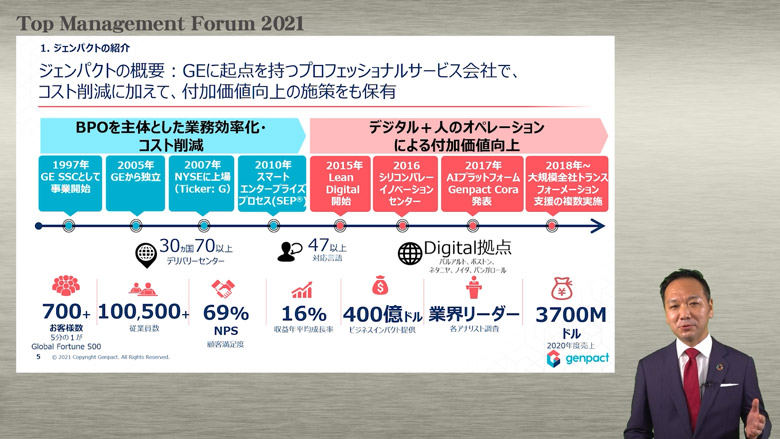

田中 淳一

ジェンパクトは、トランスフォーメーションサービスプロバイダーとして、プロセス、データ、デジタルを駆使し、多くの企業の変革をサポートしています。主催講演では、同社代表取締役社長グローバルシニアバイスプレジデントの田中より、先進企業のオペレーティングモデルの特徴や、先進企業における変革の進め方について、プロセス主導型とデータドリブン型の2つの視点でご講演させていただきました。

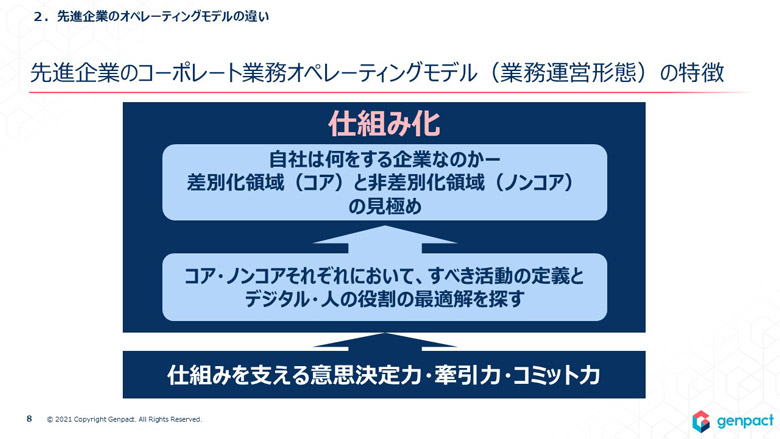

施策の効果を最大化するため、仕組み化する

グローバル先進企業のオペレーティングモデル(業務運営形態)の特徴は、他社と差別化できるコア領域と、非差別化のノンコア領域を見極めて、するべき活動を明確に定義している点です。そして、先進企業では、それぞれの活動において、施策を確実に行っています。

単一の施策や、一つのプロジェットを行う企業は多くあります。しかし、それを組織横断で明確に仕組み化し、仕組みを支える意思決定力、牽引力、コミット力を持っている企業は多くはありません。日本の企業は終身雇用を前提として、業務を熟練者や匠など経験豊富な人たちに頼ります。しかしグローバルの先進企業では、離職率が多いことが前提で、組織の力は仕組み化する力だと考えています。業務を仕組み化していくのは必然のことなのです。

行なっていること自体は、先進企業とそうではない企業とで、それほど変わりません。ただ、先進企業では、施策を愚直に続け、効果が出るまで実行します。効果を最大化するために仕組み化する、その執念の差が先進企業とそうではない企業の違いです。

ノンコア業務の改善とコア業務の変革

進め方の中で、今回は、プロセス主導型の変革とデータドリブン型の変革を紹介します。プロセス主導型変革はノンコア業務を改善していくDXです。ノンコア業務プロセスをデジタル視点でデザインし直し、自動化し、人のオペレーションを最小化して運営します。RPAやAI、グローバルビジネスサービスなどによる仕組み化です。効率化していくのであれば、ノンコア業務をコア業務とするような専門集団に自分たちがなるか、専門集団に委託していくかのどちらかで、グローバル先進企業の多くは委託を選択しています。ノンコアの業務を減らして、コアの付加価値業務に集中していきたいと考えるためです。

プロセス主導型変革の一例を紹介します。ある消費財メーカーは、小売り業者と製品の販促費契約を結んでいますが、その数は大手小売り業者で70社以上、取引額で2500億円になります。取引件数は約30万件あり、ミスによる過剰支払いが多発していました。契約の過程で内容が変わることがあり、それで数字も変わり、ミスにつながっていたのです。これをアナリティクス・AIを活用し、販促費過払いを削減しました。契約書からデータを抽出して構造化し、請求書と突き合わせて正確な支払いをできるようにしました。これにより、生産性の向上もあって、年25億円の純増益を達成しました。

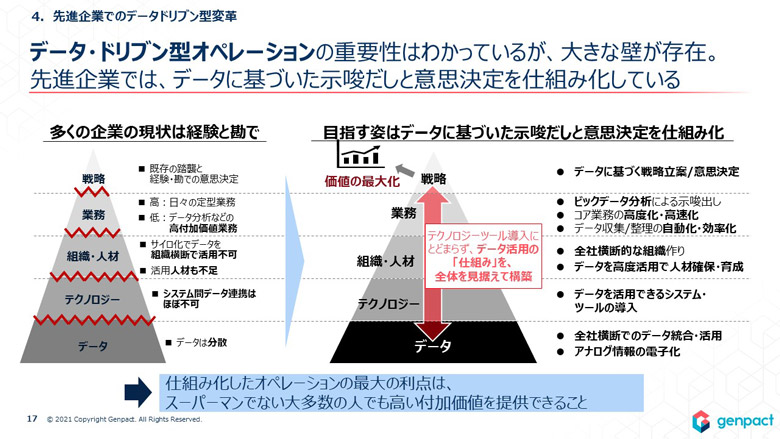

データドリブン型変革は、旧来、コア業務としていた業務を、AI、アナリティクスによりデータを駆使することで、自動化・高度化を加速するDXです。データドリブン型のオペレーションの重要性については既に理解が進んでいますが、実現にはさまざまな壁があります。例えば、データが分散して存在していたり、システム間のデータ連携が困難であったり、また、データを集めることができても分析が思うようにできず、なかなか付加価値業務に結び付けることができないこともあります。日本企業の多くでは、経験と勘での意思決定が行われているのが現状です。

一方、グローバル先進企業では、データに基づいた示唆出しと意思決定を仕組み化しています。データドリブン型オペレーション実現の壁は、今ではテクノロジーツールを導入することで越えていけるようになりました。そして、ただツールを導入するだけではなく、データを活用できるように全体を見据えて仕組み化します。優秀な社員の匠の技を一般化して、誰でもが付加価値を生み出せるようにしたことが、先進企業の強みの1つです。

データドリブン型変革の例として、あるメーカーの運転資本改善プログラムを紹介します。従来、在庫、売掛金、買掛金にかかわる業務は、手作業で情報収集、分析を行っていました。手作業では多くの時間がかかり、情報は不正確で、勘と経験で判断することも多くなります。それに対して、アナリティクスを仕組み化し、基本的な分析は全自動で行い、科学的根拠を踏まえた分析・予測をする方法に変えていきました。これにより、短いサイクルで、より多くの調査ができるようになり、本来注力すべき、分析・予測を基に実行へと移す「戦略・計画」領域への人員シフトが可能になります。このメーカーでは、仕組み化により売掛金買掛金在庫を減らすことで、750億円以上の削減、資本改善ができました。

腹をくくり、仕組み化を実施

先進企業がオペレーティングモデルにおいて、他と異なる新しいことを多く行っているわけではありません。違いは、施策の効果をどうやって最大化していくかを常に考え、必要に応じて改善しながら、習慣化し、それを愚直に続けていることです。オペレーティングモデルを仕組み化していくときに、効率化を追求するところと、高度化していくところを明確に分けて、それぞれ違う施策を確実に行っているのです。

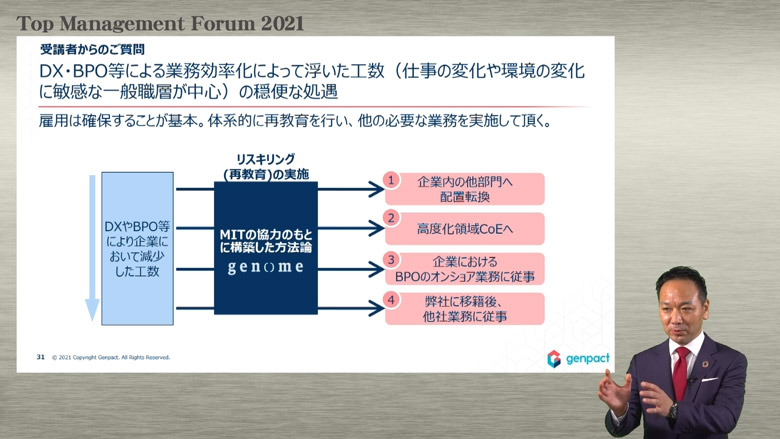

効率化を追求するところは、外部委託が活用されるケースも多くあります。効率化で削減されるコストの多くは人件費ですが、いろいろな仕組みを活用することで、外部委託をしても雇用を確保することが十分に可能です。高度化していくところは、自社内のメンバー中心に行い、外部からサポートを入れます。アナリティクスやAIを駆使し、データを使って業務運営をする仕組みを構築していくことで、間接部門だったところが事業に直接貢献していく部門に変わっていくことができるのです。

これまでは改善できなかったことが、できるようになってきました。条件は揃っているので、「これをやっていく」と腹をくくり、仕組み化を実施すること。それが今後の日本企業のマネジメントに求められることと考えます。

ジェンパクト株式会社

代表取締役社長

グローバルシニアバイスプレジデント

一般社団法人 経営情報学会 副会長

田中 淳一

外資および国内コンサルティング会社パートナー、執行役員を歴任後、2018年10月にジェンパクトの代表取締役社長に就任。グローバル企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するジェンパクトのビジネスリーダーとして、日本市場における事業拡大を推進。RPA、AIをはじめとしたデジタルテクノロジーを活用した業務改革、ビジネス革新のサポート、インテリジェントオートメーション時代のターゲットオペレーティングモデル(あるべき姿)構築など、コンサルティングサービスから実行、運用まで、包括的な支援を提供している。

特別講演

DX先進企業/横河電機にみる、全社横断のデジタル変革

~横串指向によるDXの本質と経営層・変革リーダーの役割とは~

横河電機株式会社 執行役員(CIO) デジタル戦略本部長 兼 デジタルソリューション本部 DXプラットフォームセンター長

舩生 幸宏 氏

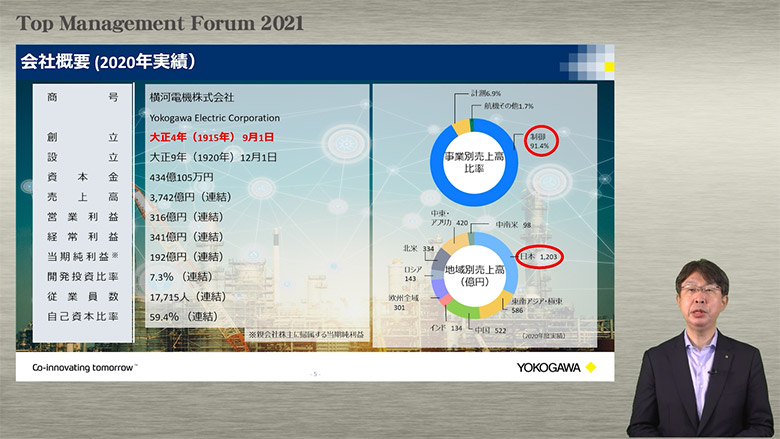

1915年創業という長い歴史を持つ横河電機。製造業に属する企業として、創業事業である計測ビジネスと、現在のメインビジネスである制御ビジネスを中心に事業を展開し、DXも全社的に推し進めています。そして、売り上げの約7割を海外が占める同社の、グローバルな事業展開を支えているのもDXです。特別講演では、同社執行役員の舩生氏より、横河電機のDXに対する考え方や取り組み、具体的な活動についてご講演いただきました。

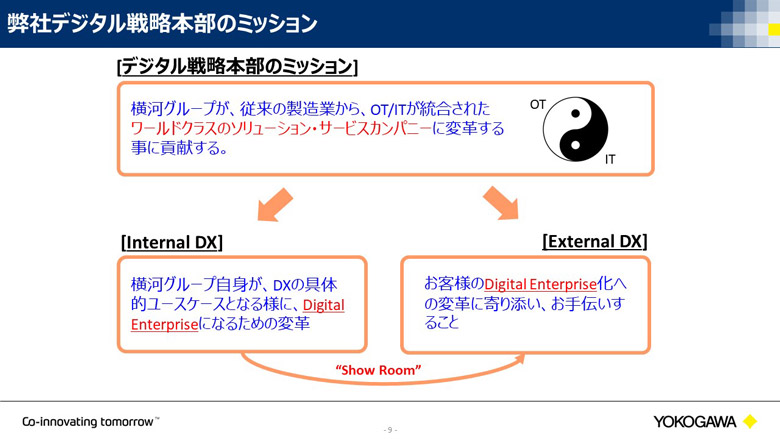

お客様のためのDXと社内を変えるDX

横河電機では2種類のDXを進めています。1つはExternal DXで、お客様に対するデジタルサービスの提供です。お客様にDXソリューションとしてデジタルサービスを提供し、オペレーションの効率化を実現していく。そこから、例えば弊社のパーパスと関わる地球の負荷の削減にまで繋げていきます。もう1つは、Internal DXです。これは、横河電機社内でのDX推進による社員の生産性向上です。我々自身が魅力的なDXのユースケースとなることでもあります。これらExternal DXとInternal DXをどのように繋いでいくかを私たちのDX方針として設定しています。

DXの取り組みにおける一般的な課題に、これまで縦串で行われてきたビジネスを横串志向にすることがあります。縦串ビジネスでは、オペレーション、システムが、事業本部別や機能別、リージョン別になっています。縦串指向ですと、人間がデータの統合、サポートをしなければならないので、低生産性、低スピードになりがちです。横串のファンクションには、ITや人事、経営管理、R&Dなど、いろいろありますが、今後は、社員、パートナー、サプライヤーの3つの観点で、いかに横串でプロセス、システムを統合していくかが非常に重要になります。そのときに課題を乗り越えて再編を進めていくことがDXの本質だと考えています。

データ統合の成熟により企業の枠を超えて最適化

横河電機が提供するサービスはOTとIT の2つに大別されます。OTはオペレーションテクノロジーで、プラントや工場で使う気体、液体などを測るデバイスや、それをコントロールする制御システムです。ITは、IoTデバイスやIoT用ソフトウェア、その上で動くアプリケーションなどです。OTとITをいかに統合するかが、私たちの大きな経営課題の1つです。同時に、お客様にとっては大きな経営課題の1つでもあり、そこに対するソリューションの提供が、私たちの責務となっています。

DXの成熟度はデータ統合の成熟度だと考えます。OTとIT、それぞれの領域は別のものでした。管理もシステムもデータの取り扱いも、別だったのです。昨今、IT、OTともに、クラウド化が進んできました。データレイクを作り、いろいろなデータを分析し、さらにAIも活用したオペレーションの改善が始まっています。クラウド上にOTデータ、ITデータがそろってくれば、デジタルツイン化していき、これを分析してさらにオペレーションの効率を上げていきます。これがDXの成熟であり、オペレーションの集約化から自動化、自律化と進めば、サプライチェーンやクオリティチェーン、エネルギーチェーンへと、企業の枠を超えたプロセスの最適化が進むことになります。

IT部門のグローバル化が重要

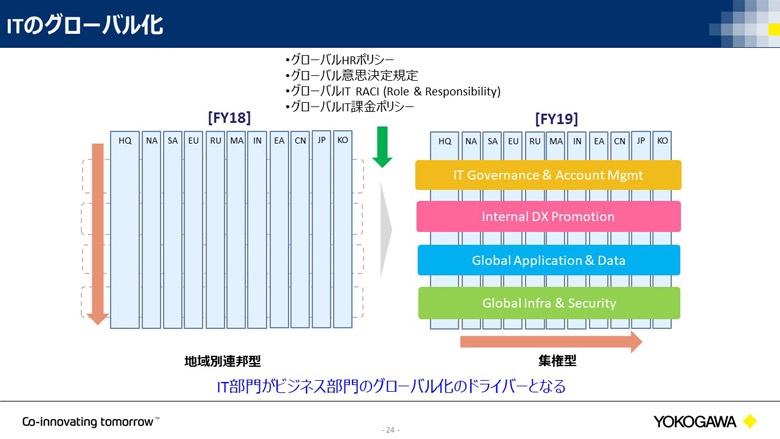

横河電機では、2018年より4つの視点でDXを推進してきました。1つ目はグローバル最適化、2つ目はデジタル化とサービス化、3つ目はセキュリティ強化、4つ目がITトランスフォーメーションです。

グローバル最適化にはデータの統合が必要です。データはシステムから生み出されるので、システムを統合せずにデータ統合はできません。グローバル最適化ではそこにフォーカスし、デジタル化を進めています。

デジタル化は、顧客対象のカスタマーエクスペリエンス、従業員対象のエンプロイエクスペリエンス、取引企業対象のパートナーエクスペリエンスの3つの視点で行い、データドリブン経営実現に向けたSelf-BIのグローバル導入や、お客様向けUXのワンプラットフォーム化、工場オペレーションのスマート化など、現在15の施策が同時並行で進んでいます。DXでは収集したデータを統合しますが、統合の後、どう活用するかが非常に重要です。データドリブンカルチャーを醸成するために、データアナリストの数を抜本的に増やすため、各事業本部、各リージョンでデータを活用できる人材を育成しています。

デジタル化が進めば、ビジネスはモノからコトへシフトしていきます。すると、ビジネス変革が起こり、サービス化が進んでいきます。デジタルによるサービス化が進めば、多くのことが繋がるので、セキュリティの脅威も増します。サービス化とセキュリティ強化は両輪で進めなければなりません。

そしてITトランスフォーメーションです。DXを進める中で、今まで受け身的な存在だったIT部門が主役に躍り出ることになります。IT部門自体をどのようにトランスフォームしていくか、その際、グローバル化が非常に重要なキーワードになります。2018年の段階で、IT部門は本社とリージョンごとにバラバラで、コミュニケーションがよくなかったのです。それを1年かけて、グローバルITシェアードサービスという形でグローバルワンチームにしました。IT部門はビジネスのグローバル化のドライバーです。プロセスは各ビジネスライン、各リージョン毎に作られたものが多いので、横串を通しグローバル化を進めるために、IT部門のグローバル化はたいへん重要なのです。

横河電機株式会社

執行役員(CIO) デジタル戦略本部長 兼 デジタルソリューション本部 DXプラットフォームセンター長

舩生 幸宏 氏

1990年に大学卒業後、株式会社NTTデータに入社し、金融機関(大手銀行・証券・生保・損保)向け情報系システムの開発、プロジェクトマネジメント、インフォメーションモデリング、ITコンサルティング等に従事。2000年にソフトバンクファイナンス株式会社(現SBIホールディングス株式会社)に移り、インターネット金融サービス企画開発、IT子会社のCIOを歴任。2003年にソニー株式会社に移り、ITのグローバル最適化を目指し、グローバルITガバナンス構築、グローバルITトランスフォーメションを推進。2009年から2013年までシンガポール赴任。2018年3月に横河電機株式会社に移り、執行役員(CIO)兼デジタル戦略本部長に就任。現在に至る。2019年4月からデジタルソリューション本部 DXプラットフォームセンター長を兼務し、お客様向けDXサービスの企画開発を担当。